En 2009, Andres VEIEL découvre une exposition sur l’artiste et performeur allemand Joseph BEUYS. En 2017 il réalise le documentaire BEUYS sur cet avant-gardiste qu’il admire intensément, jusqu’à en faire « le héros de son enfance ». Connu pour ses happenings, son concept de « sculpture sociale » et son humour provocateur, BEUYS suscite autant l’admiration que les critiques…

Par Tania LANIEL

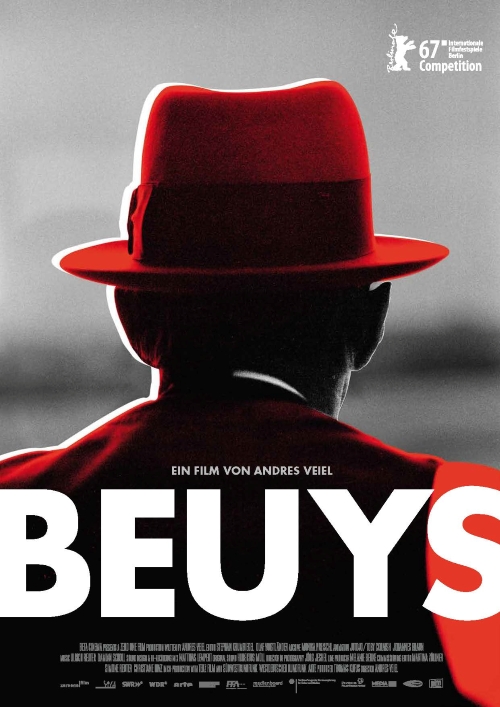

Dès la première scène du film, BEUYS nous regarde droit dans les yeux. Puis le titre écrit en caractère rouge, apparaît et grossit jusqu’à ce que l’homme au chapeau de feutre disparaisse dans un fondu au noir. Le personnage s’efface derrière son nom. Il laisse place à l’œuvre vivante. L’artiste et son mythe…

Portrait de BEUYS : un homme populaire attaché à sa famille

Andres VEIEL s’intéresse à BEUYS pour son humour. Il parvient de manière subtile à insuffler cet esprit au documentaire. Alors que BEUYS est seul dans sa voiture, un enregistrement nous permet de l’entendre dire que sa popularité atteint « la force d’un ouragan ». Il passe alors devant un moulin à vent à l’arrêt. Ce goût pour l’ironie et son désir de provocation sont mis en avant tout au long du film. La performance J’aime l’Amérique et l’Amérique m’aime (1974) en est d’ailleurs un exemple frappant. Afin de respecter sa promesse de ne pas fouler le sol américain, BEUYS se fait transporter en ambulance de l’aéroport à la salle d’exposition !

Andres VEIEL, souhaitant dévoiler autant l’œuvre que la personnalité de BEUYS, le montre à plusieurs reprises en présence de sa femme et de ses enfants. Sans jamais être nommés, ils constituent une présence discrète mais régénératrice. En effet, ils apparaissent lors de périodes où BEUYS se fait violemment critiquer, voire même rejeter. Comme c’est le cas à la fin du film où son image disparaît dans le sous-sol du bâtiment où se tient une réunion du parti qu’il a cofondé, Die Grünen, dont il vient de se faire évincer. Loin d’avoir tiré sa révérence, il se remet au travail dans son appartement en présence de ses proches.

L’artiste et son œuvre, vivante

Pendant la guerre, BEUYS est victime d’un accident d’avion et plonge dans la dépression. Il s’invente alors une vie mythique marquée par des matériaux qui lui auraient sauvé la vie : le feutre, le miel, la graisse et la chaleur. Il inclut ces matières premières dans ses œuvres car, comme le rapporte une de ses anciennes collaboratrices, Caroline TISDALL : « Il voyait l’art comme une force magique de transformation et il pensait que son mythe contenait plus de vérité que la réalité même ».

Le film suit d’ailleurs le cheminement de la pensée créatrice de BEUYS. Lorsqu’une journaliste lui demande s’il fantasme, il reste dans la lumière. Son imagination est donc source de création, de son mythe mais aussi de son œuvre. Le procédé cinématographique souligne cette idée puisqu’on voit apparaître progressivement à l’écran, devenu aussi blanc qu’une page vierge, les éléments qui composent une installation appelée Montre tes blessures. Les plaies réelles de BEUYS, transformées en mythe puis en installation muséale.

Le contrat avec le spectateur : témoin d’une action en devenir

Andres VEIEL joue avec la forme du documentaire et le choix des archives pour nous présenter un personnage qui se met en scène. L’ouverture du film présente BEUYS entrant dans une pièce et commentant : « C’est comme Hollywood ici ». L’éclairage que des techniciens déplace dans le bureau ; BEUYS, l’acteur prenant un accessoire ; et le cadreur faisant son réglage de focale, sont autant d’éléments rappelant les coulisses d’un tournage. De plus BEUYS n’a de cesse de regarder autour de lui durant l’interview comme s’il cherchait l’approbation des multiples personnes présentes sur le plateau.

Andres VEIEL va d’ailleurs plus loin dans le contrat implicite qu’il propose aux spectateurs. Ce film sur le happening dévoile autant les coulisses que l’action et transmet un message fort qui nécessite de rompre le quatrième mur en présentant BEUYS comme au théâtre. Il s’adresse au public en regardant directement la caméra. Cela sort le spectateur de la fiction. Car Andres VEIEL ne cherche pas simplement à nous narrer l’histoire de cet artiste, mais bien à éveiller notre conscience quant aux changements qu’il préconisait.

Vers une nouvelle conception de l’art : la sculpture sociale

BEUYS développe une conception très personnelle de l’art qu’il nomme sculpture sociale. La société est pour lui une sculpture géante et chaque être humain, un artiste, détenant le pouvoir de la façonner. Afin de montrer l’exemple, il développe des performances et happenings questionnant le lien entre l’œuvre et l’artiste. Dans l’installation Comment enseigner l’art à un lapin mort il imite la Pietà de Michel Ange. Prenant la place de la Vierge, il tient dans ses mains un lapin, symbole de la résurrection, signifiant qu’il cherche à enfanter le renouveau dans l’esprit de l’humanité par le biais de la sculpture sociale.

BEUYS se présente souvent comme une sorte de berger dans ses happenings. Tenant un long bâton ou une canne, il est filmé en contre plongée, comme un être puissant, un leader. Les spectateurs se déplacent dans l’espace pour le suivre au plus près. Ce tempérament lui vaut une place de professeur à l’Académie des arts de Düsseldorf ainsi qu’un début de carrière en politique quand il fonde en 1980 « Die Grünen ». En effet, persuadé que l’art était « une arme contre l’ennemi » – le capitalisme -, BEUYS surprend tout le monde lorsqu’il cherche à se faire élire au Bundestag. Mais il est trop « anti-système » pour intégrer cette institution…

Les planches-contact : une esthétique proche du happening

« Dans les années 70-80 on voyait des pyramides de téléviseurs ou des planches-contact en photographie. C’était une esthétique très tactile. On pouvait toucher les images. Et il fallait trouver un langage pour le film, proche de BEUYS », nous confie Andres VEIEL. Fidèle à la pensée de BEUYS selon laquelle « l’art n’est plus un objet qu’on accroche au mur », le réalisateur joue avec ce mur de photogrammes. La caméra se promène, circule dans toutes les directions pour s’arrêter sur une image et rentrer à l’intérieur d’un plan qui se met alors en mouvement.

BEUYS cherchait d’ailleurs à faire sortir l’art des cases prédéfinies par les musées. Le film travaille cette idée à travers l’utilisation de planches-contact. Tout comme les salles d’un musée, les photogrammes enferment les sujets dans une image. Et bien qu’il n’y ait pas de porte, la caméra se promène d’une image à l’autre comme on passerait d’une salle à l’autre dans un musée.

Joseph BEUYS : « Tout le monde est un artiste »

L’action illustrant le mieux le concept de sculpture sociale selon BEUYS ? Avoir planté 7.000 chênes ! Chaque arbre est accompagné d’une pierre. « C’est un arbre monument. Une idée qui prend racine », explique BEUYS. Afin de retranscrire cette action, Andres VEIEL filme un panneau publicitaire. Les photos de l’arbre évoluent pour donner l’impression qu’il grandit sous nos yeux. La manière dont le cinéma produit l’illusion du mouvement et joue sur les proportions est donc questionnée. De plus, ce procédé souligne l’absence de croissance de la pierre qui reste figée dans le temps. Tandis que l’arbre et l’idée s’enracinent et croissent. La sculpture sociale démontre que les mentalités ne doivent pas en rester au stade de la pierre mais évoluer pour grandir.

L’image du panneau publicitaire est reprise dans le film pour souligner l’idée de sculpture sociale. En effet, les humains apparaissent par petit groupes, rappelant le trucage de la croissance du chêne. Le film reprend donc l’idée que tous les êtres humain sont des artistes puisqu’ils poussent comme des arbres, comme autant d’idées qui s’enracinent et foisonnent.

BEUYS s’épuise à la tâche, mais ses idées le rendent immortel

Le principe du cinéma se fonde sur l’illusion du mouvement créée par la persistance rétinienne. En effet, BEUYS, travailleur infatigable mais qui finit par s’épuiser est montré à travers une succession de photogrammes se dépliant à la manière d’un calendrier. Cet éphéméride accélérée donne l’illusion que les images se superposent en transparence comme si BEUYS devenait un fantôme, une ombre de lui-même, épuisé par la tâche.

Bien que le montrant affaibli par la maladie, Andres VEIEL ne peut se résoudre à sa mort. « J’aurais eu l’impression de raconter une histoire se terminant par un échec. Or, ce n’était pas fidèle à l’idée de BEUYS, à sa portée prophétique. On l’a donc fait réapparaître à travers sa forêt de chênes ». Alors qu’il adresse un dernier regard à la caméra, BEUYS conclut sur la nécessité d’œuvrer collectivement. Tels des chênes, ses idées attendent que d’autres prennent la suite pour le faire germer.

À lire également : Leni RIEFENSTAHL : l’atout séduction de Hitler (Andres VEIEL)

Le happening se veut cinéma et le cinéma, happening

Le happening est une performance au cours de laquelle l’artiste engage un questionnement autour de l’espace, du temps, en utilisant son corps, inséparable de son œuvre, ainsi que de l’interaction avec le public. Cette forme d’art ne dure que le temps de la représentation. En revanche, des traces photographiques et filmiques peuvent en être conservées. Le cinéma devient donc le témoin de l’instant éphémère de la performance, figeant à jamais images et sons captés.

Andres VEIEL se réapproprie les spécificités du happening. L’image se veut musée, car en un seul espace – l’écran -, elle présente toutes les œuvres d’une exposition. De plus, le jeu sur la décomposition du mouvement dévoile le procédé de fabrication du film. Tout comme le happening permet à l’artiste de rendre son œuvre vivante en associant le public à la création. Le cinéma est également montré dans sa matérialité puisqu’on en voit les bobines, planches-contact et photogrammes. Fixant la caméra, BEUYS semble engager le spectateur, ce « voyeur anonyme », à devenir à son tour l’artiste qu’il est au fond de lui-même…

Plus d’informations en cliquant ici.

6 minutes pour en savoir plus sur l’œuvre et la personnalité de Beuys. © National Galleries Scotland.

Découvrez l’artiste performeur allemand Joseph BEUYS à travers le film d’André VEIEL (BEUYS) suscitant la réflexion sur happening & cinéma ! Un vent de fraîcheur bienvenu à notre époque trop normée ? Photo : © Andres VEIEL. Vidéo : (c) LaTDI.

© zero one film / Piffl Medien / Kino Lorber.