« Le monde a changé. Je le vois dans l’horizon. Je le ressens dans le béton. Je le sens dans l’air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd’hui ne s’en souvient. Tout commença avec la bombe atomique ».

« Un mur pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier ».

J.R.R. TOLKIEN, Le Seigneur des Anneaux, version originale parue en 1954, citation adaptée.

Musealia, dirigée par Luis FERREIRO, est une société espagnole d’un type particulier. Reconnue pour ses productions d’expositions rigoureuses sur le plan historique, elle s’efforce également de proposer une narration engageante pour le grand public. Ce faisant, elle nous force à nous interroger sur le passé, en lien avec ce que nous vivons au temps présent. C’est le cas de l’expo « Le Mur de Berlin. Un monde divisé », à voir à la Cité de l’Architecture de Paris…

Écrit en collaboration avec Tania Laniel.

« Comprendre la construction du Mur de Berlin, c’est remonter un peu dans l’histoire de la ville, du pays, du continent et même du monde ! », selon Luis FERREIRO. Pour le comprendre, il faut même en revenir à la Révolution russe de 1917 qui met en œuvre les principes du socialisme. Ce modèle s’oppose au capitalisme, remettant en cause l’hégémonisme américain. Les alliés de circonstance, ayant vaincu le monstrueux régime nazi, en reviennent à leur traditionnel face-à-face. Et les tensions entre les deux super-puissances impactent le monde entier.

La bombe atomique, début de la course aux armements

La période de défiance s’ouvre quand les États-Unis larguent leur bombe atomique sur Hiroshima (Japon) le 6 août 1945. C’est le début de la course aux armements. À ce moment, l’Union soviétique occupe la majeure partie de l’Europe de l’Est ainsi la partie orientale du Reich défait. Les États-Unis, eux, sont très présents en Europe occidentale. Chacun cherche à accroître son influence. Au milieu de cette confrontation, Winston CHURCHILL, alors premier ministre britannique, avance l’expression de « rideau de fer » dès 1946.

En 1947, les États-Unis mettent en œuvre une politique d’endiguement pour contrer la montée du communisme partout dans le monde, et en Europe plus particulièrement. En 1949, l’Union soviétique parvient à mettre au point sa propre bombe atomique à Semipalatinsk, au Kazakhstan. Les États-Unis répliquent par la bombe à hydrogène, imités quelques semaines plus tard par les Soviétiques. Ainsi, les deux superpuissances possèdent désormais le pouvoir de détruire le monde…

Deux visions justifiant le recours à la violence

Pour l’Union soviétique, une société parfaite pourrait voir le jour. Il suffirait pour cela d’abolir les inégalités et de mieux partager les ressources. Au contraire, le système capitaliste incite les individus à accumuler toujours plus de richesses en tirant parti de la libre concurrence.

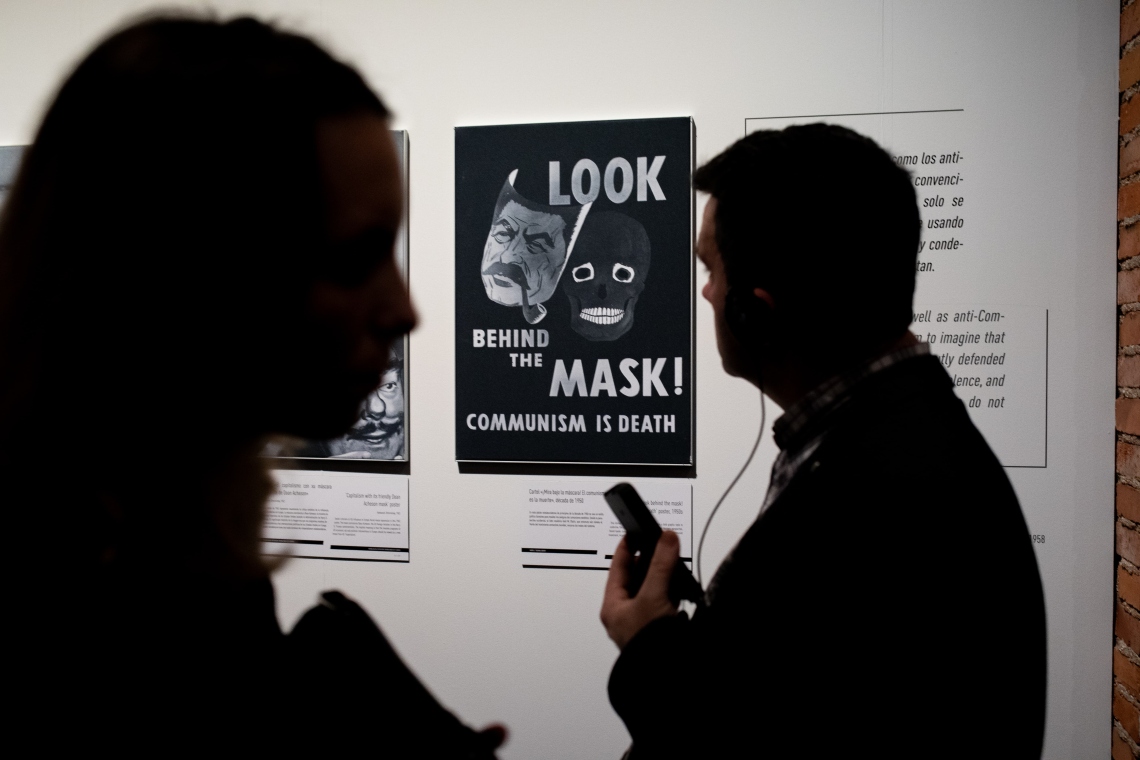

Dans le système communiste, le pouvoir finit par se concentrer entre les mains du Parti et de son organe décisionnaire central, le Politburo. Les dirigeants en viennent à considérer qu’ils tirent toute leur légitimité du mandat que le peuple leur aurait confié pour gouverner en son nom. De leur côté, les États-Unis reviennent sur certains acquis démocratiques. C’est notamment le cas pendant le maccarthysme où une véritable chasse aux sorcières se met en place contre tous les individus soupçonnés de sympathies avec les « rouges ». Chaque camp est prêt à tout pour l’emporter !

Drapeaux de fortune aux couleurs des Alliés. Le 31 mai 1945, le gouvernement militaire soviétique ordonne à tous les bâtiments de Berlin de hisser les couleurs des puissances alliées afin de préparer l’arrivée des délégations des vainqueurs dans Berlin défaite. Les habitants fabriquent alors les drapeaux avec les matériaux de fortune dont ils disposent. © Fondation Maison de l’Histoire de la République Fédérale d’Allemagne & Musealia.

Berlin, ville de plus en plus divisée…

À la fin de la guerre, à l’image du pays tout entier, Berlin est divisée en quatre zones. Ainsi, le pays et sa capitale sont tiraillés entre deux idéologies. Dès 1948, les communistes mettent en place un blocus coupant les accès aux secteurs ouest de la ville pour en chasser les Occidentaux ! En vain… Dans les années qui suivent, particulièrement en 1953, de violentes insurrections éclatent en faveur d’une Allemagne libre et unifiée. La riposte soviétique à coups de chars d’assaut provoque des dizaines de morts. La tension est à son comble dans Berlin !

Les frontières se retrouvent temporairement fermées, ce qui complique considérablement le quotidien des habitants. De plus, Berlin devient un nid d’espions, ce qui ne fait qu’augmenter la méfiance et les dissensions.

Deux blocs s’opposent à coups de propagande

En Europe, les frontières entre le bloc de l’Est et celui de l’Ouest deviennent hermétiques à partir de 1950. Sauf à Berlin ! On y enregistre alors 500.000 passages par jour ! Dans ce face-à-face à visage découvert, chaque camp se lance dans une véritable surenchère propagandiste. Tout est bon pour séduire les Berlinois et les convaincre qu’ils vivent du « bon côté » de la frontière.

La ville étant en partie détruite par la guerre, l’architecture devient un moyen pour les deux puissances d’affirmer chacune leur vision de la modernité. Il en est de même pour la musique, en particulier le jazz, prohibé sous le régime nazi car jugé « dégénéré ». La Guerre Froide le transforme en enjeu, car même les divertissements deviennent politisés. Les États-Unis l’utilisent pour établir leur soft power. Quant aux Soviétiques, bien que méfiants vis-à-vis de cet art occidental, ils le tolèrent pour retenir la jeunesse.

Deux styles de vie divergents

Luis FERREIRO insiste sur cette surenchère et la promesse d’une vie meilleure : « Il était très facile de critiquer le communisme depuis Washington. Et à l’inverse, tout aussi facile de critiquer le capitalisme depuis Moscou. Mais ce qui se disait à Berlin était beaucoup plus dangereux, car les gens pouvaient vérifier concrètement les affirmations avancées par chaque camp. À Berlin, il fallait plus que partout ailleurs convaincre, conquérir les cœurs et les esprits. Car la frontière est encore ouverte jusqu’en 1961 ».

Chaque système joue de ses avantages. Bien que l’abondance ne soit pas au rendez-vous en RDA, la vie y est bien meilleur marché ! De plus, les femmes y bénéficient de davantage de droits qu’en RFA. Ainsi, dès les années 1950, elles peuvent ouvrir un compte bancaire, exercer une activité professionnelle ou encore conduire une voiture sans l’accord de leur mari. En RFA, il leur faut obtenir l’autorisation de leur mari pour faire tout cela… jusqu’en 1958.

Cependant, devant les départs de plus en plus nombreux d’habitants de la RDA en direction de la RFA, Moscou décide de clôturer les accès à Berlin-Ouest. Dans la nuit du 12 août 1961, le Mur est érigé.

Franchir le Mur de Berlin en dépassant tout ce qui est humainement acceptable !

Le mur ne parvient cependant pas à couper l’envie des habitants de l’est de passer à l’ouest. « En quête de liberté, les gens sont prêts à fuir par tous les moyens possibles », rappelle Luis FERREIRO. Les habitants de Berlin-Est accomplissent des actes parfois aussi désespérés qu’inventifs.

Ainsi, au matin de l’érection du mur, constatant que les ouvertures des immeubles longeant la Bernauer Strasse ont été murées, certains habitants sautent par les fenêtres de leur appartement, se sauvant ou perdant la vie. Désespérés, un homme et sa femme construisent un ballon pour franchir le mur et rejoindre Berlin-Ouest. Mais ils n’ont pas assez de gaz, l’homme part seul et meurt écrasé. La femme est emprisonnée.

En 1975, Çetin Mert joue au bord de la rivière Spree qui appartenait alors à l’Est de Berlin, lorsqu’il tombe à l’eau. La police et les pompiers de Berlin-Ouest arrivent sur place quelques minutes plus tard, mais ils ne peuvent intervenir faute d’autorisation, car l’endroit dépend de l’administration est-allemande. Un bateau des troupes frontalières de la RDA intervient 40 minutes après l’incident. Malheureusement, les plongeurs est-allemands ramènent le corps sans vie du petit garçon environ une heure après sa chute ayant eu lieu à 5 mètres seulement de la rive occidentale de la Spree !

Fragments du mur de Berlin à l’entrée de l’exposition à la Cité de l’architecture et du patrimoine © Musealia.

Puis vint la chute du Mur de Berlin, un jour de 1989…

Autant d’actes et de vies perdues poussent à la réflexion sur la violence de frontières infranchissables. Les murs favorisent l’exclusion, et partant le développement de populations de réfugiés. Pourtant, à cet égard, Berlin reste un cas à part. Comme le rappelle Luis FERREIRO, « la RFA considérait les Allemands de l’Est fuyant leur pays comme des citoyens allemands à part entière ». Autrement dit, ces transfuges étaient appelés à trouver naturellement leur place dans la société de l’Ouest, même s’il leur fallait parfois passer par des camps de réfugiés, tel Marienfelde, mais de façon tout à fait provisoire.

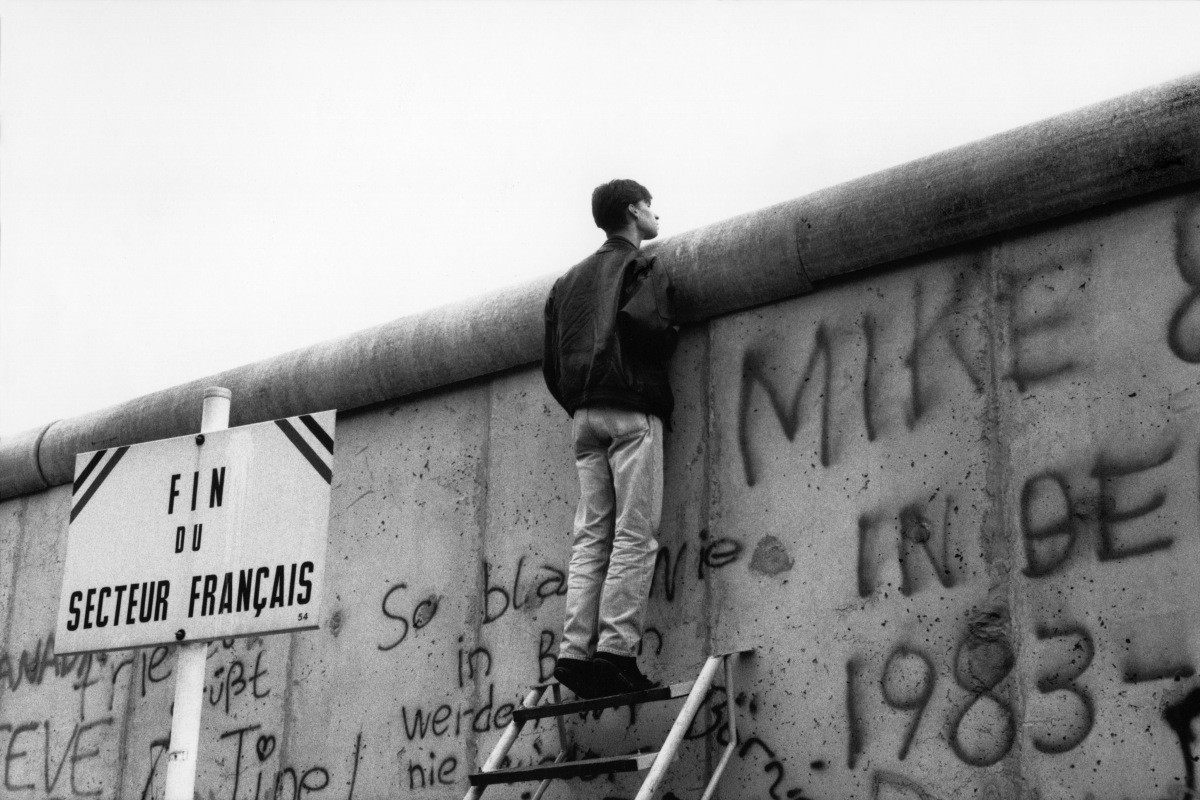

Après plusieurs décennies de menace nucléaire, la Guerre Froide prend fin et le Mur de Berlin finit par tomber, le 9 novembre 1989. Couvert de graffitis côté ouest, resté gris morne côté est, le mur est découpé par les Berlinois, comme un plâtre que l’on retire. Cependant, la fracture est-elle pour autant consolidée ?

À lire également : Nuremberg : affronter le passé nazi pour s’en libérer.

L’héritage que le Mur de Berlin nous laisse

Des murs ont bien existé avant celui de Berlin. Et d’autres murs continueront encore d’obstruer les frontières à l’avenir. Pensez aux murs entre les États-Unis et le Mexique ou entre Israël et la Palestine. Le Mur de Berlin conserve toutefois une spécificité historique unique. Il avait en effet pour vocation de bloquer la sortie d’un territoire — et non l’entrée.

Les années passent, les siècles même. Pourtant, l’Histoire se répète. Guerre après guerre, traité après traité. La paix et la liberté ne seraient-ils que des états transitoires ? Pendant la Guerre Froide, l’Est et l’Ouest s’affrontaient, pensant avoir trouvé la solution pour une société parfaite. Ce monde, dont la division se matérialise par l’érection d’un mur, oppose deux forces qui s’accordent sur un point : la violence. L’exposition « Le Mur de Berlin. Un monde divisé » fait donc réfléchir. Non pas tant sur l’origine des clivages, mais sur les réponses que nous leur apportons…

Plus d’informations en cliquant ici.

« Le Mur de Berlin. Un monde divisé » : mercredi, vendredi, dimanche de 11h à 19h. Lundi, jeudi et samedi de 11h à 21h. Cité de l’Architecture de Paris, place du Trocadéro, Paris 16, jusqu’au 28 septembre 2025.

Interview filmée à San Sebastian de Luis FERREIRO, directeur de Musealia, co-producteur de l’exposition « Le Mur de Berlin. Un monde divisé ». Cette dernière propose un parcours de deux heures, sur environ 1.400m², pour mieux comprendre les enjeux liés au Mur. Photo : (c) Musealia. Vidéo : (c) LaTDI.

Auteur :