Inscrit au panthéon de la sculpture allemande et européenne, Georg KOLBE fait partie de ces artistes qui, malgré des circonstances politiques contraignantes, ont toujours su tirer leur épingle du jeu. Il voit de son vivant se succéder quatre régimes politiques : l’Empire de Guillaume II, la République de Weimar, le Troisième Reich et enfin la République Fédérale d’Allemagne. Plébiscité pour ses nus idéalisés, il parvient à se maintenir envers et contre tout au sommet de sa discipline.

Par Tania Laniel

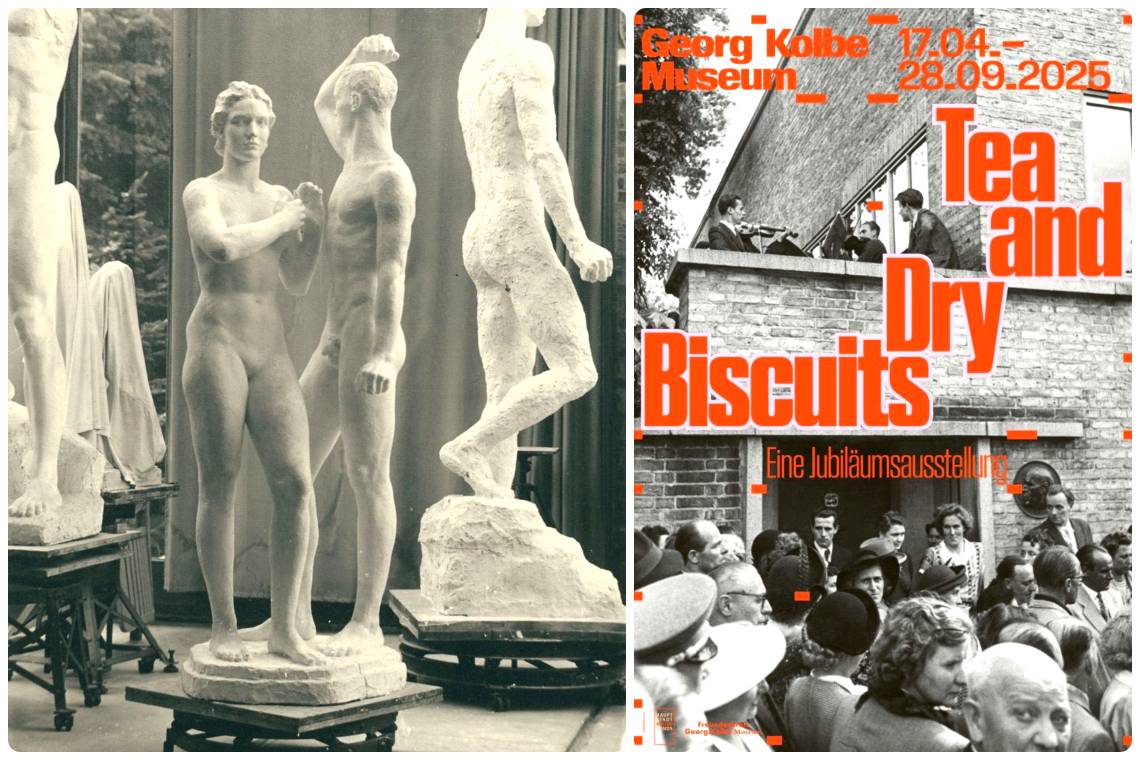

Commissaire de l’exposition « Tea and Dry Biscuits » se tenant jusqu’au 28 septembre 2025 au Musée Georg Kolbe de Berlin, Elisa TAMASCHKE a aussi co-dirigé la publication de l’ouvrage Georg Kolbe im Nationalsozialismus – Kontinuitäten und Brüche in Leben, Werk und Rezeption (« Georg KOLBE sous le régime nazi – continuités et ruptures dans sa vie, son œuvre et dans l’accueil du public »). Elle s’intéresse donc au travail du sculpteur. Mais aussi à sa stratégie en termes de relations publiques, notamment sous le régime nazi. Ses recherches mettent en lumière le portrait d’un artiste tout à la fois talentueux, populaire et ambivalent.

Thèmes antiques / modernité des formes

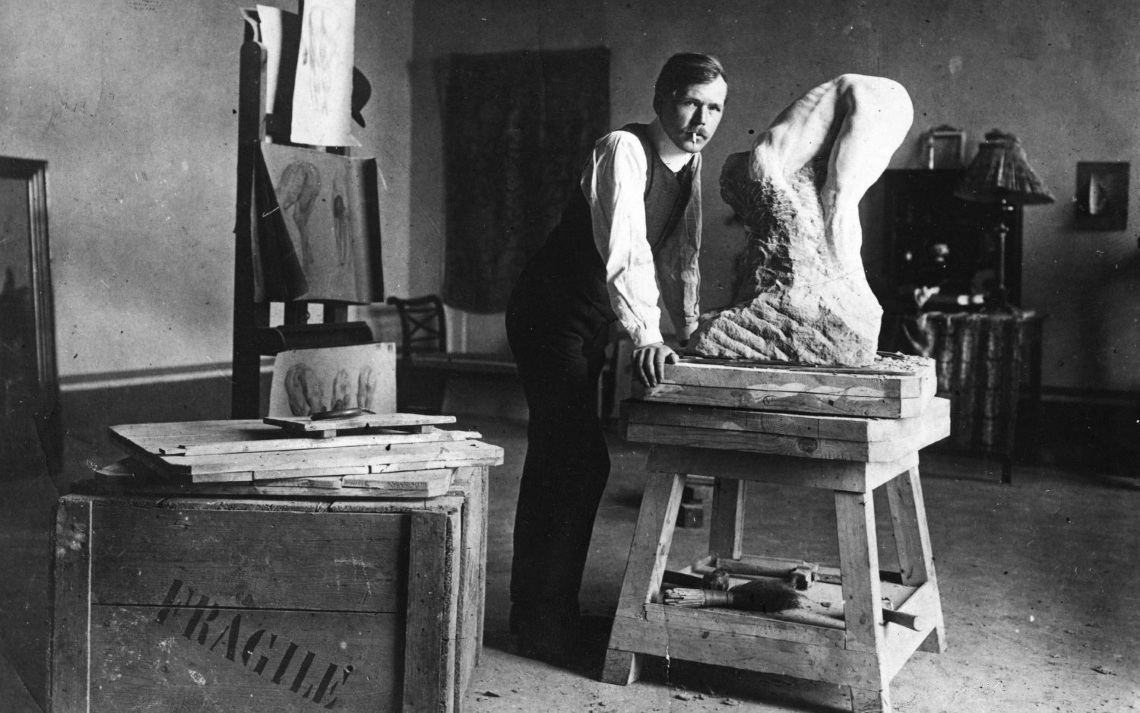

Georg KOLBE suit une formation de peintre à l’école d’art de Dresde et à l’Académie de Munich. C’est au cours de voyages à Paris et à Rome qu’il se tourne vers la sculpture. Il étudie notamment sous la direction de Louis TUAILLON. Son maître lui insuffle son goût des figures antiques. En 1905, KOLBE devient tout comme son professeur membre de la Sécession berlinoise. Il s’agit d’une association artistique fondée en 1898 en réaction au classicisme imposé par Guillaume II.

Ainsi, sa formation l’incite à reprendre les thèmes de l’Antiquité tout en y insufflant une vision moderne. KOLBE demeure un grand admirateur de Michel-Ange durant toute sa carrière. Et sa visite du studio d’Auguste RODIN le marque profondément. Sa capacité d’observation lui permet de rendre palpables les émotions ressenties par ses modèles. En témoigne La Japonaise accroupie (1911) exprimant le calme intérieur et la contemplation. En réalité, sa posture reprend celle d’une sculpture antique de la déesse Aphrodite.

Sculpture du mouvement et danse contemporaine

En 1901, il rencontre une élève de l’opéra, Benjamine VAN DER MEER DE WALCHEREN. Ses traits se retrouvent dans nombre des sculptures de KOLBE. Mais l’attrait de ce dernier pour la danse provient de sa femme, qui elle-même fréquente assidûment la famille WAGNER. Le compositeur cherche à fondre musique, danse et poésie dans une même œuvre d’art « totale ». Cette conception trouve des résonnances dans le travail de KOLBE. « À partir des années 1910, le sculpteur atteint une certaine maturité artistique, Il développe alors un langage beaucoup plus moderne », explique Elisa TAMASCHKE.

Ainsi, l’une de ses plus célèbres sculptures, La danseuse (1911-1912) déploie librement ses mouvements dans l’espace. Elle tient ses bras loin du corps et la tête, penchée sur le côté, comme si elle tournoyait sur elle-même.

Cependant, l’attrait de Georg KOLBE pour la danse ne s’arrête pas à la figure féminine puisque, sensible à la philosophie de NIETZSCHE, il sculpte Dionysos (1931-1936) probablement d’après le danseur Ted Shawn. En effet, NIETZSCHE prônait une musique dionysienne et une danse improvisée traduisant des mouvements retranscrits par KOLBE dans la simplicité de la pose adoptée par la statue.

Guerre et deuil : passage vers l’expressionnisme

Préoccupé par le mouvement du corps nu ainsi que de son expression, KOLBE connaît une période expressionniste après la Première guerre mondiale. Il se porte volontaire pour partir au front en 1914, période durant laquelle il est stationné en Turquie. Il reçoit par la suite des commandes de monuments aux morts. Ses sculptures allongées et stylisées, abordant les thèmes de la blessure et du choc produit par la guerre, sont rapidement exposées à la galerie CASSIRER.

Le décès prématuré de sa femme en 1927 le plonge dans une période d’introspection. Il sculpte, dans l’atelier qu’il fait construire près de la tombe de son épouse une série de statues masculines empreintes de tensions et de douleur. L’une d’elles, Le Solitaire (1927), présente un homme nu, muscles saillants et tendus, presque figés, regard au sol, bras disposés le long du corps, jambe droite légèrement avancée. Malgré le poids de l’absence, cet homme continue d’avancer.

Georg KOLBE : un artiste résolument figuratif

Quels que soient les courants artistiques qu’il traverse, son art reste toujours figuratif. Dans les années 1920, KOLBE revient à une approche plus naturaliste de la figure humaine. Il s’intéresse aux mouvements du corps dans des gestes quotidiens rendus chaleureux par l’usage du bronze. Le professeur Kurt VON MEIER précise : « Son style est marqué par un sens implicite du mouvement ainsi que par des poses délicates et complexes. »

En 1929, il sculpte un nu monumental, L’Aurore. Cette œuvre « illustre son mélange caractéristique d’harmonie classique et d’abstraction moderniste. Elle s’inspire de l’interprétation symbolique de la « lumière du matin » – qui n’est pas seulement un phénomène naturel d’alternance jour-nuit, mais symbolise également l’éveil de la vie, la germination de l’espoir et la sublimation de l’esprit », analyse le directeur de la Kunsthalle de Brême, Christoph GRUNENBERG.

De l’harmonie des formes à la monumentalité sous le Troisième Reich

Même après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, deux sculptures sont exposées publiquement à un endroit très en vue, sur le site olympique de Berlin. L’Athlète au repos (1936), érigé près du bassin olympique, traduit la réflexion de l’artiste sur le rapport entre mouvement et immobilité, la sculpture et le temps qu’elle fige pour l’éternité. Ainsi, il reste fidèle à son style en poursuivant ses recherches sur le nu et le mouvement. Mais ses sculptures évoluent néanmoins. Influencé par sa lecture de NIETZSCHE, ses nus idéalisés se meuvent en héros monumentaux.

L’Anneau des statues en est un exemple frappant. Ce regroupement de sept sculptures plus grandes que nature est créé entre 1937 et 1947. Elles sont respectivement intitulées : Amazone, Jeune Combattant, Gardienne, Le Méditatif, L’Élu, Jeunesse et Jeune Femme. Chaque statue est entourée de colonnes de basalte et un huitième espace est laissé vacant, permettant au spectateur de compléter le cercle et de s’identifier à ces représentations parfaites du corps humain.

Cette mise en scène, installée en 1954 dans le parc ROTHSCHILD de Francfort est problématique au regard du message qu’elle véhicule. C’est ce que souligne la conférencière Ambra FRANK. « Dans le contexte historique national-socialiste, La Gardienne représente ‘la porteuse du sang et de la race’ et peut donc être décrite comme un stéréotype raciste nazi. »

Georg KOLBE occasionnellement censuré, mais aussi loué par HITLER

Bien que plébiscité par le Troisième Reich et inscrit sur la liste des meilleurs artistes allemands de l’époque (« divinement doués »), KOLBE est occasionnellement censuré. L’Homme qui chute, existant en deux versions, est taxé de dégénéré et retiré du Fridericianum (le Musée de Kassel) où il est exposé. Bien que controversé en raison de ses collaborations ponctuelles avec le régime nazi, KOLBE reste fidèle à ses compagnons « dégénérés », défendant leur art mal interprété.

L’ambiguïté de KOLBE réside dans sa stratégie visant à le faire reconnaître aussi bien du public que du pouvoir en place. Ainsi, il réalise de nombreux bustes de personnalités politiques, dont celui de FRANCO. Il cherche également à obtenir une entrevue avec le Führer dans le but d’étudier son portrait. Ce dernier refuse de poser pour lui, mais leurs liens restent flous. Un plan de table retrouvé dans les archives de la petite-fille de KOLBE prouve que, lors d’un dîner donné en l’honneur du prince régent de Yougoslavie en 1939, KOLBE était assis à la table d’honneur où siégeait aussi HITLER.

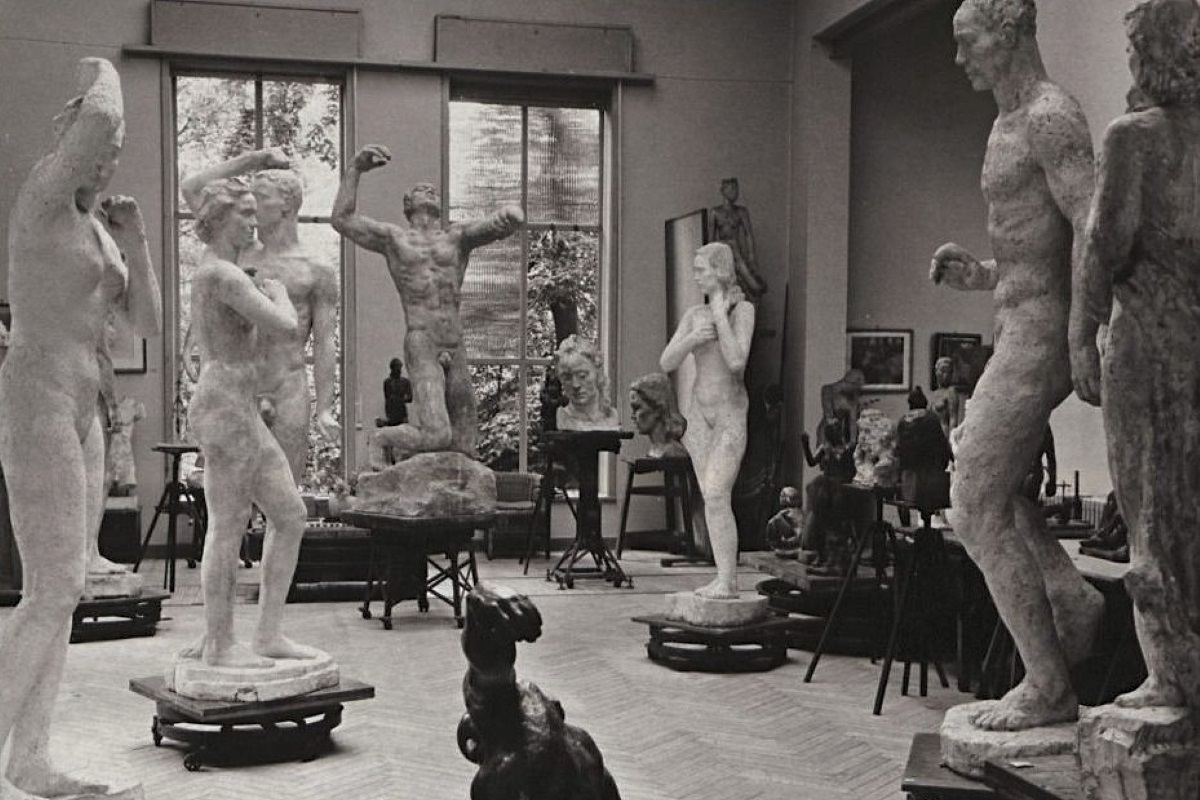

L’atelier de Georg KOLBE devenu mémorial

En 1928, après le décès de sa femme, KOLBE se fait construire par son ami Ernst RENTSCH, dans le style « Nouvelle Construction », une maison-atelier en bordure de la forêt de Grunenwald (sud-ouest de l’agglomération berlinoise). Dans son testament, il exprime le souhait que son atelier demeure ouvert au public, même après sa mort. En 1950, l’atelier est donc transformé en Musée Georg KOLBE. Y sont exposées nombre de ses œuvres ainsi que celles de contemporains dont il était proche.

À son ouverture, ce lieu de mémoire donne l’impression d’avoir été laissé en l’état. « Bien sûr, on y avait apporté certains changements, mais l’ambiance était émotionnelle, presque sacrée. Il y avait des portraits de KOLBE, des bougies, des fleurs. On pouvait même choisir de la musique et l’écouter en se promenant dans les pièces. C’était une expérience multisensorielle, très dévotionnelle », explique Elisa TAMASCHKE.

À lire également : ‘Divinement doués’ : les artistes du national-socialisme et leur devenir après 1945.

Tea and Dry Biscuits : un regard critique sur l’œuvre de Georg KOLBE

Dans le cadre de la célébration du 75ème anniversaire du musée, l’exposition Tea and Dry Biscuits restitue l’atelier tel que laissé par l’artiste. Il s’agit là de replonger le spectateur au cœur du Berlin de l’après-guerre. « La maison paraissait intacte — ce qui n’était pas tout à fait vrai. Car elle avait été en partie reconstruite suite aux dégâts subis lors de bombardements. Mais elle donnait l’illusion d’un retour vers un temps révolu », note Elisa TAMASCHKE.

La perfection des nus de KOLBE est néanmoins perturbée par la présence d’oranges en décomposition. Cette réflexion sur la beauté éphémère du corps remet donc en question les représentations du corps courantes sous le régime nazi. Tout en soulignant les rapports complexes entretenus par KOLBE avec ce dernier.

Plus d’informations en cliquant ici.

« Tea and Dry Biscuits, eine Jubiläumsaustellung » (Du thé et des biscuits, exposition en l’honneur des 75 ans du Musée Georg Kolbe) visible jusqu’au 28 septembre 2025 au Musée Georg Kolbe, Sensburger Allee 25, 14055 Berlin, Allemagne. Tous les jours entre 11h et 18h, sauf le mardi.

Tea and Dry Biscuits. Eine Jubiläumsausstellung. Vidéo : (c) Georg Kolbe Museum.