« La rotonde est créature fragile, elle souffre de l’usure du temps, craint les moisissures, les intempéries, les mains inhabiles. »

Umberto ECO, Le Nom de la rose, version originale parue en 1980, citation adaptée.

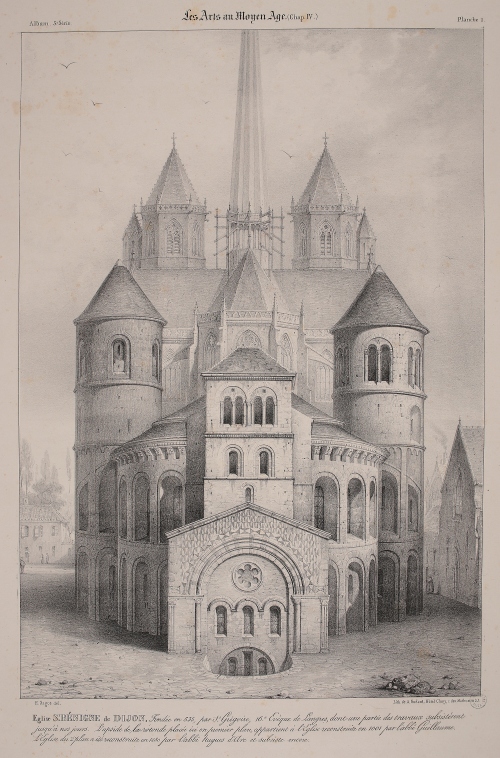

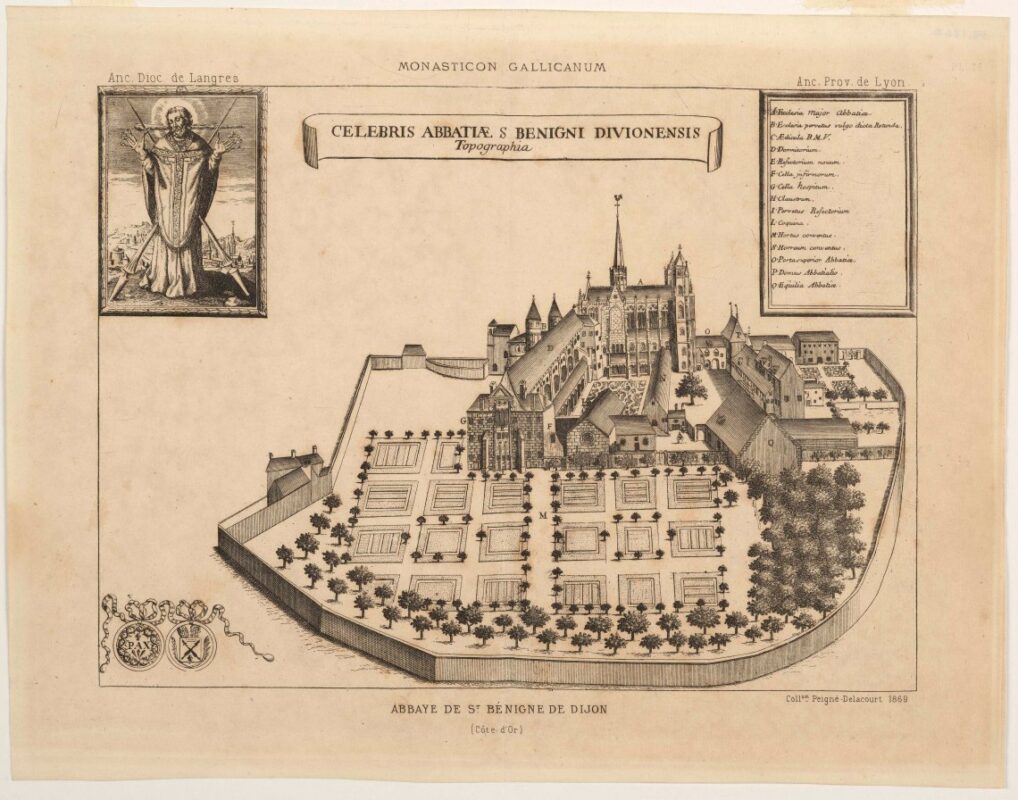

En l’an de grâce 989, Guillaume DE VOLPIANO, oblat tout droit venu de Cluny, vient à l’abbaye de Dijon afin d’y rétablir la règle bénédictine. Ce qui, en Bourgogne n’est pas chose aisée, les moines ayant un certain penchant pour le vin… Afin de permettre à l’abbatiale de rayonner, Guillaume DE VOLPIANO modifie les plans de construction de la bâtisse, y incluant une rotonde et une chapelle axiale.

L’exposition sur les 1000 ans d’histoire de la rotonde, conceptualisée par Franck ABERT, chargé des collections archéologiques et d’art antique à la direction des musées de Dijon, Arnaud ALEXANDRE, conservateur des monuments historiques à la direction des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et Christian SAPIN, directeur de recherche honoraire au CNRS, retrace les évènements qui ont donné naissance à la rotonde jusqu’à sa dernière restauration achevée en 2023.

Un saint de papier venu d’Anatolie pour valoriser Divio

Tout comme « les inquisiteurs créent les hérétiquesi », le clergé crée les saints. En effet, à la fin de l’antiquité, existe une petite nécropole gallo-romaine abritant une tombe thaumaturge. L’Église, agacée par cette tradition païenne, décide de christianiser la sépulture en l’attribuant à saint Bénigne. Ce prêtre évangélise la Gaule avant d’être arrêté et torturé. Son martyr lui vaut des alênes sous chaque ongle, deux lances le transperçant de part en part, une barre de fer pour lui fendre la tête et du plomb coulé à ses pieds pour l’empêcher de fuir une meute de chiens enragés.

Un tel acharnement devant la sainteté d’un homme, que rien ne semble achever, a pourtant été conté des années plus tôt en Anatolie. Preuve – s’il en est donc – que ce saint de papier est venu à Dijon au moment opportun. Car au XIe siècle la ville n’est pas encore une cité ; Autun et Langres la surpassent dans le rang de la chrétienté. Ainsi, l’identité d’un saint qui n’a jamais foulé le sol bourguignon sert à consacrer les reliques d’une tombe païenne.

Une abbatiale ambitieuse évoluant au cours du temps

« À l’époque mérovingienne, la chrétienté construit un petit bâtiment au-dessus de la tombe de saint Bénigne. Puis à l’époque carolingienne une église est érigée. Les fouilles dans l’actuelle cathédrale Saint-Bénigne ont d’ailleurs permis d’en retrouver certains décors », explique Franck ABERT. Au XIe siècle, lors de la réforme clunisienne, l’église est reconstruite et agrandie pour mieux protéger et mettre en valeur le tombeau. Les travaux ont déjà débutés lorsqu’arrive Guillaume DE VOLPIANO. Il modifie les plans et décide d’ériger une grande abbatiale comprenant une église, une rotonde et une chapelle axiale.

La construction de cet ambitieux projet débute en 1001. L’église est sacrée en 1016, alors que les travaux de la rotonde ne s’achèvent que deux ans plus tard. Le monastère comprend un rez-de-cloître, par la suite enterré afin d’aplanir la cour. Il n’a pas été modifié à l’époque gothique contrairement au niveau supérieur du monastère et à l’église.

Un tombeau accessible et caché pour attirer les pèlerins

Le tombeau de saint Bénigne est placé dans les cryptes de l’église qui communiquent avec le premier niveau de la rotonde. Les pèlerins peuvent payer afin de s’en approcher, sans pour autant entrer dans la rotonde réservée aux moines. Cependant, dans le but de protéger les reliques du saint et de les mystifier, ils ne peuvent les voir qu’à travers une fenestella.

Le grand escalier, compartimenté en trois, probablement lors des reconstructions faisant suite à l’incendie de Dijon en 1137, atteste de l’importance des pèlerinages en ce lieu. Malheureusement, l’incendie, puis l’effondrement d’une tour en 1271, provoquent d’importants dégâts. L’abbatiale est reconstruite mais le chœur ne communique plus avec la rotonde. Les reliques sont donc remontées dans l’église majeure.

Une rotonde romaine en Bourgogne tournée vers le divin

La forme circulaire de la rotonde, n’ayant ni début ni fin, représente la perfection et l’éternité. « Une rotonde entoure également le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et celle de Saint-Bénigne s’inspire du Panthéon de Rome, temple païen à l’origine, sacralisé un 13 mai à la Vierge Marie tout comme la rotonde », précise Franck ABERT. De plus, sa structure massive aux murs épais, érigée sur trois niveaux surmontés d’un oculus pour contempler les cieux, la rapproche du panthéon romain.

Des chapiteaux surmontent ses nombreuses colonnes. Ils témoignent des évolutions sculpturales de la région, passant de simples pans coupés à des scènes apocalyptiques mêlant monstres et animaux. Les bas-reliefs témoignent quant à eux de la puissance de Dieu. En effet, on peut observer les vestiges de deux lions, symbole de pouvoir, et de deux aigles, symbole de résurrection. « Ces paires ont une dimension spirituelle puisque la sculpture du maître est très travaillée alors que celle de l’élève cherche à l’imiter sans jamais l’atteindre. C’est une parabole entre Dieu et l’homme. »

Trinité bien ordonnée commence par soi-même

Les trois niveaux de la rotonde et la chapelle axiale sont dédiés à différents vocables. Le premier niveau est voué à saint Jean-Baptiste. Compte tenu des problèmes d’humidité liés à l’oculus, mais en grande partie à l’enfouissement de ce niveau, on peut se demander si le choix de cet apôtre baptiseur du christ n’était pas annonciateur de son inondation…

Le deuxième étage est consacré à la Vierge Marie et aux martyrs. Et le plus élevé est dédié à saint Michel, archange pourfendeur de dragon. Ce dernier a d’ailleurs bien joué son rôle de protecteur jusqu’en 1792, puisque malgré les ans, incendies et inondations, la rotonde résiste à sa destruction.

Dépourvue de ses fonctions, la rotonde est en voie de disparition

« En 1792, Dijon devient un nouveau diocèse et l’église de Saint-Bénigne est choisie comme cathédrale ». Puisque les reliques du saint ne sont plus entreposées dans la crypte, les pèlerins n’y descendent plus. Et la dissolution des monastères lors de la révolution française rend caduque l’usage de la rotonde.

De surcroît, « elle fait de l’ombre au chœur de l’église et empêche la lumière d’y rentrer ». Les problèmes d’humidité l’ayant fortement altérée, elle est détruite. Par chance, seuls les niveaux supérieurs sont abattus. Les débris servent alors à couvrir la partie souterraine de la rotonde et de la chapelle axiale.

Un paratonnerre qui tombe à pic

« En 1843, alors qu’un paratonnerre doit être installé pour protéger la cathédrale, les ouvriers découvrent accidentellement une partie des cryptes. » Mue par le désir de retrouver les reliques d’un saint si emblématique à Dijon, la CACO (Commission des Antiquités de la Côte-d’or) entame des fouilles pour retrouver le tombeau.

Utilisant les plans de la rotonde publiés par Dom Urbain PLANCHER, la CACO parvient au tombeau. L’état, subventionnant les fouilles, dépêche Prosper MÉRIMÉE, alors inspecteur des monuments historiques. Ce dernier alerte sur les restaurations non prévues et bâclées des cryptes. « La CACO s’insurge et rétorque par un courrier signé de tous ses membres que les restaurations s’avéraient nécessaires au vu des effondrements de voûtes provoqués par les fouilles. »

La restauration du XIXe siècle imite sans préserver

« VIOLLET-LE-DUC, missionné pour construire une sacristie, la place à l’est de la cathédrale». La CACO s’émeut car la rotonde se trouve sous cet emplacement. Le déblaiement du terrain permet de la retrouver. Le comble veut donc que, l’enfouissement du premier niveau du bâtiment, responsable des problèmes d’humidité qui ont causé la perte de la rotonde, ait également permis sa redécouverte. En effet, seul ce niveau a subsisté à la destruction de la rotonde puisqu’il était souterrain.

La sacristie est finalement bâtie au-dessus des restes de la rotonde. Les éléments découverts et l’imitation des méthodes de construction permettent de reconstruire son premier niveau. « C’est-à-dire que les restaurations ont reproduit plus qu’elles n’ont conservé. La chapelle axiale n’a pas subi ces travaux puisqu’elle est retrouvée lors d’assainissements dans les années 1880. Elle présente donc beaucoup plus de traces archéologiques des Xe et XIe siècles. »

À lire également : Mur de Berlin : incarnation de l’affrontement entre deux systèmes.

La restauration suivante retranscrit au XXIe siècle l’interprétation du XIXe siècle des vestiges du XIe siècle

En 2014, la Conservation Régionale des Monuments Historiques mandate un architecte pour établir un diagnostic de rénovation. Ce dernier ne peut que constater les méthodes peu conservatrices de ses prédécesseurs. La rotonde est donc « restaurée sans chercher à restituer le bâtiment dans son état du XIe siècle, mais à le restaurer comme une interprétation du XIXe siècle d’un bâtiment du XIe siècle». En effet, lors de ces nouvelles fouilles, deux escaliers ainsi que l’emplacement d’une ancienne citerne, épargnés par les restaurations du XIXe, sont dégagés. Présentés comme des éléments originaux datant du XIe siècle, ils contrastent avec le reste de l’architecture.

Certaines colonnes de la crypte sont demeurées en place avec leurs chapiteaux d’origine. Mais les fondations de la rotonde ont toutes été reconstruites au XIXe siècle. L’élément central préservé au cours des rénovations successives reste l’oculus, aujourd’hui pourvu d’une épaisse paroi de verre protégeant la rotonde des intempéries. Ainsi, malgré ses 1000 ans de modifications architecturales, la rotonde, dont ne subsiste plus que le niveau souterrain, continue de regarder vers les cieux.

Plus d’informations en cliquant ici Exposition temporaire La rotonde de Saint-Bénigne, 1 000 ans d’histoire – Dijon Musées.

Partez à la découverte de la rotonde de Saint-Bénigne avec Franck ABERT, responsable scientifique du musée archéologique de Dijon ! Une exposition, visible jusqu’au 21 septembre 2025, qui relate la construction et la redécouverte de la rotonde de cette ancienne abbatiale, aujourd’hui connue comme cathédrale Saint-Bénigne… Photo : (c) Franck ABERT. Vidéo : (c) LaTDI.

——————————————–

i Umberto ECO, Le Nom de la rose, version originale parue en 1980.