Si un jour vous vous rendez à Stuttgart, vous aurez l’occasion de visiter les nombreux trésors de cette ville : Altes Schloss, Kunstmuseum, tour de la télévision, musées Mercedes ou Porsche, etc. Cependant, si vous vous éloignez des circuits touristiques, vous pourrez aussi vous rendre au Landgericht Stuttgart. Là, vous découvrirez l’exposition consacrée aux transformations que les nazis font subir à l’appareil de Justice allemand. Leur but ? En faire un outil de soumission des opinions dissidentes et de mise au pas de la société allemande… à coups de procès bâclés et de condamnations expéditives, souvent même, à mort ! Visite éclairante en compagnie de sa curatrice, le Dr. Sabrina MÜLLER (Maison de l’Histoire de Stuttgart).

Reportage et interview réalisés

par notre envoyé spécial à Stuttgart

À l’origine spécialiste du 19ème siècle et aussi du 20ème siècle, Sabrina MÜLLER consacre sa thèse aux soldats. Elle s’intéresse notamment à la période de la révolution de 1848. À l’heure actuelle, elle est commissaire d’exposition pour la Haus der Geschichte de Stuttgart. Et s’intéresse plus particulièrement à la période national-socialiste.

Une exposition sur la Justice au temps des nazis, contre la peine de mort

L’exposition qu’elle nous présente est un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. Au niveau de l’entrée du Landgericht Stuttgart, elle présente trois stèles rendant hommage à toutes les victimes des nazis, guillotinées par eux. À côté du nom de chaque personne exécutée, figurent son âge, sa profession ainsi que le délit dont on l’a accusée. Sabrina MÜLLER a ainsi pu dénombrer 423 exécutions au total : 402 hommes et 21 femmes. Le plus jeune avait 16 ans. Et le plus âgé, 75 ans.

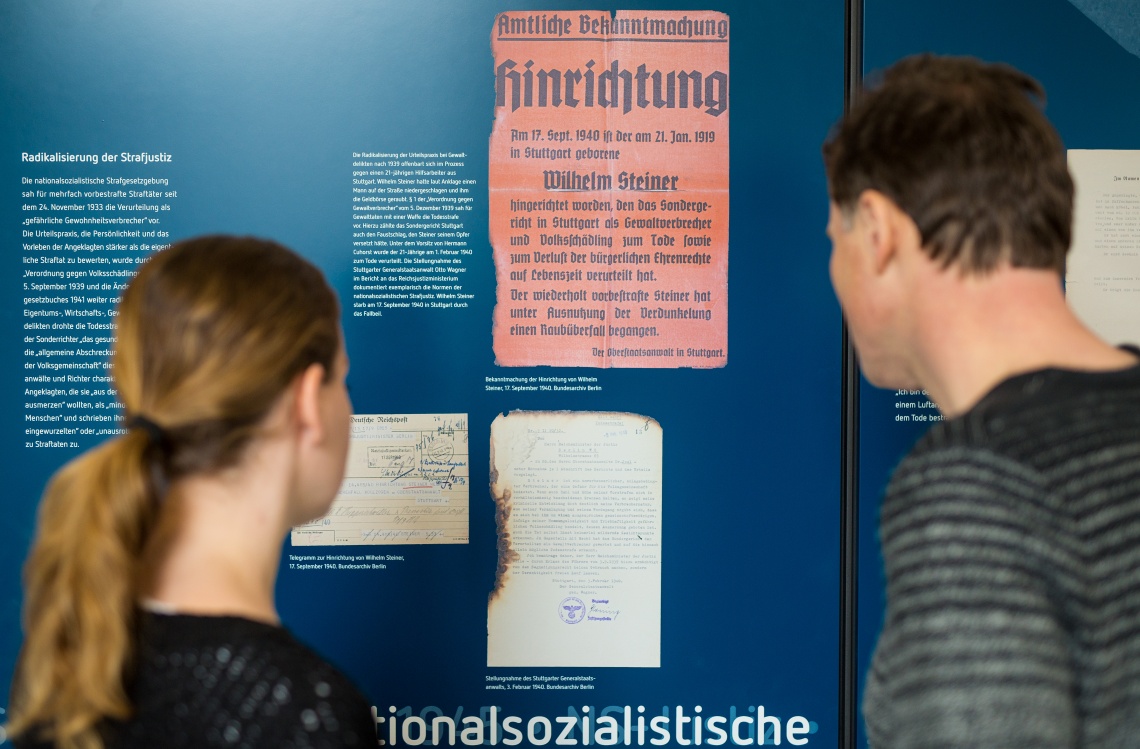

L’ancien palais de justice est bâti en 1879. Les exécutions y avaient lieu dans l’une des deux cours intérieures éclairées par un puits de lumière (Lichthof). Cela se passait très tôt, à partir de 5 heures du matin. Si bien qu’à 6h30, tout était terminé ! Une fois que les exécutions avaient eu lieu, des affiches rouges étaient placardées sur les murs des édifices publics à des fins de propagande.

Les nazis utilisent la Justice pour étendre leur emprise sur toute la société allemande

Les nazis avaient une conception alter de la justice. Pour eux, il y avait la Communauté du peuple ou Volksgemeinschaft qu’il fallait – aux yeux des nazis – protéger contre les éléments externes/impurs. Parmi ces derniers, les Juifs, Roms, Sintis, sans oublier les opposants socio-démocrates ou encore communistes. Ces éléments externes étaient donc exclus du fonctionnement normal de la justice. « Bien entendu, cela va à l’encontre du principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi », rappelle Sabrina MÜLLER.

Tout en réorganisant profondément l’appareil de justice, les nazis prennent soin de maintenir « les apparences d’un État de droit, alors que, dans le fond, ce n’est plus du tout le cas ». Le parti se sert de deux instruments pour assurer son emprise sur la société. Premièrement, il exerce une pression par la violence de rue, en s’appuyant sur la SA, la Gestapo et la SS. Le problème, c’est que de telles méthodes choquent les classes bourgeoises !

En effet, ces dernières sont plutôt favorables à l’instauration de règles afin de limiter les débordements violents. C’est la raison pour laquelle les nazis ont recours à l’appareil de justice pour, en quelque sorte, donner une respectabilité à leur système. Tout en l’asservissant à leur propre agenda politique. Ainsi, la nouvelle justice nazie s’intéresse particulièrement aux opposants politiques, qu’elle cherche à réduire, voire à supprimer. Les communistes et les socio-démocrates font tout particulièrement les frais de cette réorientation.

Radicalisation accélérée de l’appareil de justice

Comme l’explique Sabrina Müller, « la radicalisation de l’appareil de justice se lit dans les statistiques. En effet, une trentaine de personnes « seulement » sont exécutées entre 1933 et 1939. Cependant, le nombre de ces exécutions monte en flèche durant la période 1939-45 (un peu moins de 400). Souvent pour des délits mineurs tels que le vol ».

Pour ce faire, les nazis mettent en place des tribunaux d’exception, si bien que les droits des prévenus se réduisent comme peau de chagrin. Le « Volksgerichtshof » ou tribunal du peuple se concentre sur les crimes politiques. Les « Sondergerichte » (tribunaux spéciaux) se consacrent au droit pénal. Dans les deux cas, les procédures sont raccourcies au maximum.

À partir de 1943, la radicalisation du système de justice s’emballe, en visant notamment les simples cambrioleurs. Ces derniers, précédemment rangés parmi les contrevenants mineurs, deviennent passibles de la peine de mort sous prétexte qu’ils ont « blessé le sentiment du peuple ». Cette catégorie de délits est introduite dans le code pénal par les nazis. Ainsi, parmi les 140 condamnations à mort prononcées par le Sondergericht de Stuttgart entre 1934 et 45, 60% relèvent de vols, cambriolages et autres fraudes.

Justice nazie : la « Communauté du peuple » (Volksgemeinshaft)… et les autres

Cette mise au pas s’accompagne de l’épuration de l’appareil de Justice. En sont expulsés tous ceux qui ne font pas partie de la « Communauté du peuple » ou Volksgemeinschaft. Les hommes de loi juifs sont alors persécutés par les nazis. Parmi ces personnes, on distingue Fritz ERLANGER, jeune avocat. « Expulsé de l’ordre des avocats de Stuttgart, ne pouvant plus exercer, il décide d’émigrer en France où il refait sa vie en tant que juriste. Malheureusement, après l’occupation de la France par les Allemands, il est interné dans plusieurs camps de concentration. Puis il est déporté à Auschwitz où il sera assassiné ».

De la même façon, Manfred LAUPHEIMER, jeune avocat stagiaire de 23 ans, est contraint à l’exil à Amsterdam où il se reconvertit en jardinier. Lui aussi finit assassiné à Auschwitz. Le juge Robert BLOCH, démis de ses fonctions alors qu’il a 43 ans, choisit néanmoins de rester à Stuttgart pour raisons familiales, sa mère étant malade. Il est finalement déporté et assassiné à Auschwitz.

Parmi les personnes choisissant au contraire l’émigration, certaines sont contraintes de changer de profession. C’est le cas d’Alfred et Elisabeth KIEFE, respectivement avocat et avocate stagiaire en 1933. Elisabeth devient simple secrétaire, puis professeur. Son mari se reconvertit dans la vente.

Partir… pour ne plus revenir

Parmi ceux qui échappent aux camps de la mort, la plupart ne reviendront jamais à Stuttgart. C’est le cas de Rudolf LERSE. Ce dernier acquiert la nationalité anglaise en 1946. Dès lors, il se forme à nouveau pour devenir avocat, de droit anglais cette fois. « Pour lui comme pour d’autres, il est hors de question de revenir à Stuttgart. Habiter dans une ville détruite ? Être au contact d’une population ayant massivement adhéré au nazisme ? Très peu pour lui ! » D’autant que les principes démocratiques qu’il voit à l’œuvre en Angleterre le ravissent. En effet, il n’a jamais connu cela en Allemagne, compte tenu du conservatisme de la République de Weimar ! « Cela le convainc de demeurer dans son pays d’adoption ».

A contrario, parmi les hommes de loi clairement affiliés à la Volksgemeinschaft, très peu résistent à l’imposition des nouvelles normes juridiques du régime nazi.

Sus aux opinions divergentes !

Ces derniers se livrent alors avec enthousiasme à la chasse aux opposants du régime, comme les imprimeurs de journaux ou de tracts politiques. « Alors que ce sont des gens qui, en général, écrivent des articles et les impriment avec les moyens du bord. Ils ont des imprimantes dans leur cave, et distribuent par la suite leurs écrits et leurs tracts par le biais de réseaux clandestins ».

Parmi les personnes poursuivies pour ce type de motifs se trouve une femme, Henriette WAGNER. Son crime ? Avoir donné 5 Reichsmark à un groupe de personnes exprimant publiquement leur opposition au régime. Elle est rapidement condamnée à mort, même sans preuve. Il faut dire que, aux yeux des nazis, son passé de députée du KPD (parti communiste) en fait une coupable toute désignée !

Entre 1933 et 1945, les condamnations du Sondergericht s’étendent aux gens qui, spontanément, émettent des opinions critiques vis-à-vis du régime, même sans y penser. « Il suffit qu’ils disent par exemple que HITLER, c’est un vilain monsieur, ou que les nazis valent moins que les démocrates ». Les personnes s’exprimant de la sorte sont accusées de saboter la confiance du peuple envers HITLER.

Or, selon Sabrina MÜLLER, « lorsqu’on commence à vouloir supprimer les opinions critiques, le totalitarisme n’est jamais bien loin. De nombreuses personnes choisissent de collaborer avec les autorités, en dénonçant leurs voisins par exemple ». Les autres ne disent rien, car ils ont peur…

À lire également : Lieux de mémoire : L’Hôtel Silber de Stuttgart et le rôle de la Gestapo, pilier central sécuritaire du pouvoir nazi (Friedemann RINCKE).

Quand écouter la radio ou tenir un journal intime devient un crime

Après le début de la guerre contre la France et l’Allemagne, les nazis inventent un nouveau crime, consistant à écouter des radios étrangères (Rundfunkverbrechen). Il ne faut surtout pas écouter Radio Londres, ni Radio Paris-Strasbourg, ni même la Radio suisse. Un jeune homme louant une chambre est dénoncé par sa propriétaire parce qu’elle l’entend écouter la Radio suisse. La Gestapo vient fouiller sa chambre. Elle le surprend en train d’écouter la radio, fouille sa chambre et découvre un journal que le jeune homme écrivait en espagnol. En effet, il avait appris l’espagnol pour dire des choses secrètement dans son journal. Mais la Gestapo fait traduire ses propos et elle découvre ainsi qu’il avait des relations homosexuelles.

De la même façon, une femme critique dans son journal intime la musique allemande. Elle lui préfère même, et de loin, la musique étrangère, française, etc. Comble de l’insolence, elle va jusqu’à critiquer les goûts d’hommes allemands nazis de sa connaissance. « Je n’ai jamais rencontré de nazi qui pense ! », s’exclame-t-elle dans son journal. Cela lui vaudra un an de prison !

Comme Sabrina Müller le fait remarquer, il n’y a donc plus de domaine privé. Dans le nouveau code pénal remanié par les nazis à partir de 1935, toute personne blessant le sentiment de la communauté du peuple doit être punie. Or, cela recouvre les vols de lapins tout comme les cambriolages !

C’est au nom du sentiment « blessé » de la communauté du peuple que les relations sexuelles entre prisonniers de guerre et femmes allemandes sont réprimées. Celles qui commettent une telle infraction s’exposent à se faire tondre en public. Par la suite, elles devront effectuer un an et demi de pénitencier.

Après la guerre : les anciens nazis guère inquiétés…

La justice du Sondergericht continue de fonctionner à plein régime jusqu’en mars 1945, alors que les troupes alliées sont aux portes de la ville ! Par la suite, la réhabilitation de toutes les personnes condamnées par cette cour n’a lieu que progressivement. En commençant par les délits d’opinion, puis en s’étendant aux vols et autres délits mineurs.

En ce qui concerne les perpétrateurs ou Täter, Sabrina MÜLLER met en avant le profil de Hermann CUHORST, jugé pour la radicalisation de la justice pénale à Stuttgart par la Spruchkammer (tribunal de dénazification). Lui-même ne remet pas en cause son jugement. Il reste interné jusqu’en 1950. À sa sortie, en guise de punition, il ne reçoit pas de pension.

Plus généralement, parmi les personnes ayant activement participé à la justice du temps des nazis à Stuttgart, 65% ont par la suite réalisé d’honorables carrières au sein de l’appareil de justice de l’Allemagne fédérale. Aucun n’aura subi de condamnation…

NS-Justiz in Stuttgart, exposition permanente de la Haus der Geschichte du Bade-Wurtemberg au Landgericht Stuttgart, Urbanstrasse 20, 70182 Stuttgart, Allemagne.