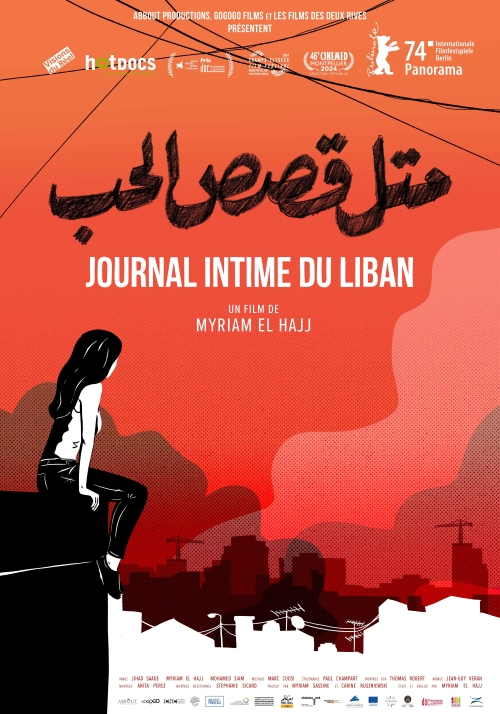

Dans la brume qui entoure le Mont Liban règne le mauvais œil. Après quinze ans de guerre civile, se succèdent crises bancaires, révolution, pandémie et explosion. Le tout sous l’égide de dirigeants autoproclamés parmi d’anciens criminels de guerre. Damnés sur trois générations, les Libanais cherchent une solution, un miracle… « Et il y a eu un miracle, nous confie la réalisatrice Myriam EL HAJJ. C’était la Révolution de 2019 ». Armée de sa caméra elle filme son Journal intime du Liban. Ce journal raconte la révolte, les rues désertes et les cris, entre espoir déçu et désir de vengeance parfois.

Arrivée en France en 2007, Myriam EL HAJJ poursuit ses études cinématographiques à l’université de Paris 8. Elle obtient un master en cinéma, puis un second en théâtre. Son premier film, Trêve, relate l’histoire des combattants de la guerre civile. Elle se focalise plus particulièrement sur le parcours d’un de ses oncles, gérant d’un magasin de chasse. « C’était un alibi ce magasin. Il y recevait ses amis, d’anciens combattants eux aussi, pour parler de la guerre ». Son second film, Journal Intime du Liban, constate les dégâts provoqués par des années de corruption et témoigne du fossé créé entre les générations.

Le mauvais œil

Face aux montagnes, une voix off, celle de la réalisatrice, demande à son oncle d’enlever le mauvais œil de son pays. Comme il y en a trop, il appelle Dieu en aide. Le ciel se couvre de nuages et noie dans le brouillard l’horizon. Myriam EL HAJJ se sent perdue fasse à l’échec de ses relations amoureuses. « L’amour c’est pourtant ce qu’il y a de plus facile », affirme son oncle Riad. La solution est donc toute tracée. Seule l’union du pays dissipera le mauvais œil.

Ainsi, Myriam EL HAJJ suit Georges, Joumana et Perla. Trois générations damnées, dont l’unité est rompue. Par les non-dits de la guerre, par l’échec de la révolution et par la colère de l’incompréhension. « La génération de Georges n’arrive pas à raconter aux plus jeunes pourquoi la guerre a éclatée. Il y a une rupture parce qu’il n’y a pas de transmission ».

Lorsque la voix de l’oncle Riad raconte l’incident qui déclencha la guerre, des cloches résonnent dans le lointain. L’heure était venue de se battre. Les façades criblées de balles où flottent des rideaux blancs rappellent que le passé n’a pas fini de les hanter. Rien n’a été dit, expié, expliqué. La plaie s’infecte jusqu’aux cris de révolte de leurs descendants.

Journal intime du Liban raconte la Révolution, pour vaincre la peur

Joumana, candidate à la députation, répète un happening. Les Libanais rêvent d’un pays où la diversité serait respectée et où le confessionnalisme n’aurait plus sa place. Joumana gagne les élections, mais les votes en sa faveur sont déclarés nuls le lendemain. Aux acclamations des votants, succèdent les cris de révolte des manifestants. Alors que les Libanais réclament justice, la caméra monte vers les cieux. Des câbles électriques barrent le chemin. Le courant y passe d’ailleurs rarement. Serait-ce un pont suspendu, si ténu, que nul ne pourrait emprunter ?

Le 17 octobre 2019, Perla manifeste en chantant. Un hurlement empreint de colère et de rage, suivi de tant d’autres. Une nuit, alors que les manifestants se hissent au-dessus de barricades, ils dépassent les lignes électriques. Cette corde de funambule, pourrait-elle être traversée ? Lors de « la manifestation des roses blanches », résonnent les zagharits. L’union du peuple est célébrée. Mais la révolte s’essouffle. Myriam réalise alors que « les Libanais se sont défaits de la peur de parler ».

Trouver sa place grâce à la caméra

Chacun cherche sa place dans une révolution et celle de Myriam EL HAJJ est derrière la caméra. « Je vivais l’engagement de Joumana. Je vivais la Révolution avec Perla. Caméra à l’épaule, dans la rue. Constamment en mouvement. Filmer me protégeait ainsi que Perla car la police ne voulait pas se montrer violente en présence des médias ».

Mais après l’explosion, elle remet sa pratique en question, ne souhaitant plus filmer, rattrapée par l’urgence médicale. Joumana reconstruit son local et l’appelle. « J’y suis allée avec ma caméra et j’ai senti que j’avais encore des choses à raconter. La caméra et moi c’était constamment une histoire de survie ».

Un protagoniste invisible porte la voix des Libanais

Si la réalisatrice n’est jamais visible, elle est présente dans le mouvement mais aussi par sa voix qui constitue le quatrième protagoniste du film. Elle fait le lien entre ces trois générations et représente le Liban. En effet, ses pensées se reflètent dans les paysages ruraux ou urbains qu’elle montre.

Cette voix en quête d’amour et de salvation traverse en voiture Beyrouth. Elle se met en mouvement pour comprendre l’origine de la guerre, pour ne plus attendre de miracle, pour quitter un homme ou un pays qu’elle aime encore. Mais le cadre se déplace lorsque la corruption lui ôte les commandes et la place en spectatrice. En effet, des plans fixes sur les routes accompagnent les moments de doute : lors des élections, à l’arrivée du confinement et après l’explosion. La caméra se fige pour mieux représenter l’emprisonnement du peuple libanais. Condamné à regarder sa vie défiler sans aucune chance de monter à bord pour en reprendre les commandes.

Vivre dans un scénario imposé

Ce sentiment d’être spectateur de sa vie est d’ailleurs relayé par la théâtralité du film. En effet dès les premières scènes, Joumana prépare un happening. Les Libanais scandent à tour de rôle leurs désirs. « Quand la Révolution a commencé j’ai pensé que cette scène était comme une répétition. On était devenus les acteurs de nos vies ».

Georges, quant à lui, est un véritable conteur. Il détient un secret sur l’origine de la guerre et fait durer le suspense. Filmé dans une répétition de gestes, il est condamné à vivre dans une pièce de théâtre. Chaque matin à 9h il se rend chez son coiffeur. Les discussions évoluent mais son sort et celui des libanais restent toujours figés dans un scénario qu’ils n’ont pas choisi.

De la transhumance à l’hibernation

Et pourtant, le gouvernement laisse le peuple espérer, s’exprimer, s’élever. Conscient que la nécessité le poussera à redescendre sur terre et retourner travailler. Comme un berger menant son bétail en haut des montagnes avant d’en redescendre pour le grand sommeil hivernal. Les bêlements d’un troupeau ouvrent d’ailleurs le film. Mais le brouillard du mauvais œil les fait taire. Tout comme le confinement met un terme à la Révolution. Il coïncide avec l’arrivée de la neige et les Libanais sont contraints d’hiberner.

Malgré la nature en gel, des ruisseaux continuent de couler. Sur la Place des Martyrs, lieu symbolique des manifestations d’octobre 2019, un mur de barricades s’élève face au Grand Sérail, le siège du gouvernement. Les chants révolutionnaires ne résonnent plus que dans les mémoires mais l’Adhan appelle toujours les fidèles à prier. Le miracle viendrait-il de Dieu ? La présence d’un jeune homme, trônant sur une chaise, désigne la nouvelle génération qui pourra sortir le Liban de son sommeil profond.

Journal intime du Liban : un temps de recul

Le confinement permet néanmoins aux Libanais de prendre conscience de l’ampleur du chemin parcouru. Myriam EL HAJJ filme les rues désertées de Beyrouth. Un panoramique arrière dévoile les revendications inscrites sur les murs et les blocs de béton. Les corps se sont effacés mais les voix de la Révolution y résonnent encore. Le peuple s’est exprimé et une unité a été trouvée. « Cette conscience, personne ne pourra nous l’enlever ».

De la place de la Révolution d’où s’élèvent le chant de l’adhan ainsi qu’un rap enragé, une transition se fait vers Joumana confinée. Derrière sa webcam, elle exprime son dégoût de la politique et son désir d’arrêter. « C’est comme si j’essayais de me faire souffrir ». Sur ces mots, le point de vue change. La réalisatrice filme l’écran de son ordinateur depuis lequel se poursuit la conversation. Une distance s’instaure pour rappeler que le cinéma est toujours présent. Ce scénario imposé dont les Libanais ne parviennent à se défaire. « On est des morts et on crie dans un cimetière », constate Joumana.

Comment se relever après l’échec de la Révolution ?

Le soleil continue cependant de briller dans le ciel de Beyrouth. Dans ce ciel vierge où une nouvelle histoire pourrait s’écrire, un avion passe. Ramène-t-il plus de cas de coronavirus comme le suggère Georges, ou bien de l’argent comme l’espère la réalisatrice ? Le noir se fait et l’explosion tonne. Comment se reconstruire après tant d’épreuves et de destruction ?

« Puisque nous n’avons pas réussi à changer le pays, nous nous sommes réinventés ». Joumana, filmée à travers les barreaux blancs de son local, est prisonnière de cette politique corrompue. Elle hésite sur la manière de reprendre sa carrière pour venger le peuple libanais. Perla, assise dans un fauteuil, constate les dégâts causés par tant d’épreuves. Georges malade, ne dort plus. Redevenu « l’homme de la nuit », il tue sans hésiter un insecte au sol. « Il fallait qu’il meure », déclare-t-il simplement. Mais qui écrase qui ?

À lire également : « Horizonte » : voyage au bout de l’enfer avec ce film colombien .

Journal intime du Liban, en forme de cri de rage dans le ciel de Beyrouth

La mer s’engouffre dans un tunnel. Elle nettoie sans pouvoir réparer. La voix de Myriam constate que malgré les efforts, personne n’a été sauvé. Deux jeunes filles chantent « à la claire fontaine ». L’eau symbolise le renouveau. Et le rossignol chanteur, incarné par les enfants, représente la joie et la liberté. Un contraste avec la tristesse de la narratrice, Myriam, qui a perdu son amour mais aussi l’amour de son pays.

« Mon pays c’est moi, ma famille et mes amis, déclare Perla, et maudit soit celui qui a maudit ma terre ». La brume qui descendait sur les cèdres du Liban laisse désormais place au soleil couchant. Et malgré la menace qui plane, Perla chante. Un cri de rage pour tout le Liban. Pour les morts dont les âmes réclament encore justice. Pour les vivants qui gardent la force. « Ce cri de rage, pour moi, c’est un cri d’espoir ».

Plus d’informations en cliquant ici.

Journal intime du Liban nous plonge au cœur de la révolte. Lorsque les Libanais s’unissent pour faire tomber un gouvernement qu’ils n’ont pas choisi. Georges, Joumana et Perla appartiennent aux trois générations maudites, victimes du mauvais œil. Qu’adviendra-t-il d’eux s’ils ne se réinventent pas ? Avec ce second documentaire, Myriam EL HAJJ porte haut le chant d’espoir de son peuple. Photo : (c) François Rousseau. Vidéo : (c) La TDI et Les Films des Deux Rives.