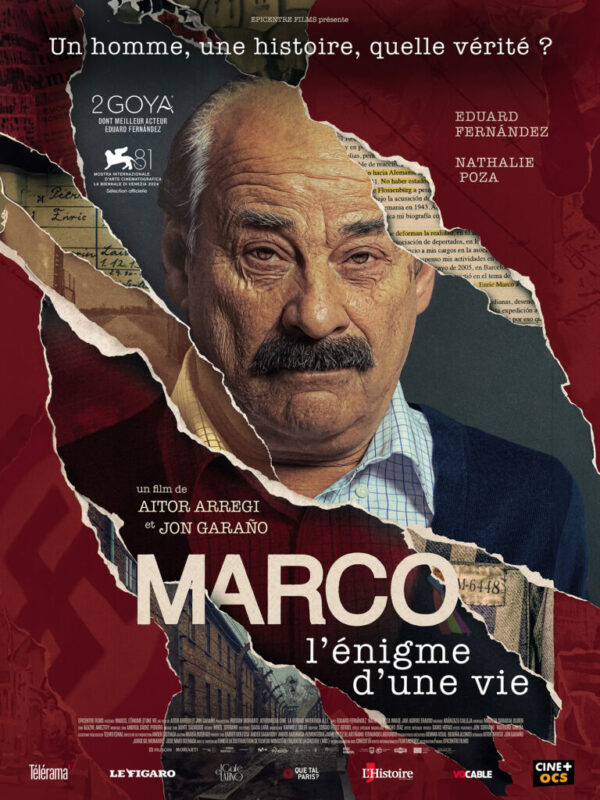

Marco, l’énigme d’une vie : où l’on découvre la vie d’Enric MARCO, imposteur compulsif se faisant passer pour un déporté espagnol victime de l’Allemagne nazie… alors qu’il n’en est rien ! Aitor ARREGI et Jon GARAÑO co-réalisent un film captivant et virtuose, récompensé par deux Goya dont celui du meilleur acteur. Rencontre avec les réalisateurs et analyse d’une œuvre filmique riche et brillamment construite…

Écrit en collaboration avec Tania LANIEL.

Enrique MARCOS BATLLE, ancien président de l’Association des Déportés espagnols, se fait passer pendant trente ans pour un déporté, jusqu’à ce qu’un historien le démasque. Malgré cela, il lutte jusqu’à sa mort en 2022 pour faire entendre « sa » vérité. Aitor ARREGI et Jon GARAÑO le rencontrent en 2006. Mais MARCO leur fait faux bond au profit d’un autre documentaire : Ich Bin Enric Marco. Peu satisfait du résultat, il reprend contact avec les réalisateurs, les mettant au défi de livrer leur propre version de son histoire : Marco, l’énigme d’une vie.

Quand MARCO prend le contrôle de son auditoire

Enric MARCO exerce son immense pouvoir de séduction sur son public, en ayant recours à la bonhommie, à l’humour et, s’il le faut, aux cadeaux et à la flatterie. Il dramatise et enjolive son histoire, se mettant complaisamment en scène. Alors qu’une enseignante le présente à ses élèves, il attend derrière la porte comme un acteur préparant son entrée. « C’est une chance de pouvoir rencontrer un homme qui a vécu la déportation dans sa chair ». C’est ainsi que la professeure le présente à ses élèves !

MARCO sait jouer sur la culpabilité de ses interlocuteurs. Si le président du gouvernement espagnol ZAPATERO, d’obédience socialiste, est réellement soucieux de faire entendre la mémoire des déportés, il doit se rendre à Mauthausen ! Notamment lors du 60e anniversaire de la libération du camp. Devant les membres de l’association des anciens déportés espagnols, MARCO va très loin : il affirme que le premier ministre sera bien là, même sans assurance que cela sera bien le cas ! Face à cette affirmation débitée avec un bel aplomb : silence, respect et chapeau bas !

Là où la vérité s’arrête

« Nous vivons dans une époque où vérité et mensonge se mélangent. Les réseaux sociaux accroissent notre consommation compulsive d’information, plus ou moins avérée. Ce qui compte, c’est la forme et non pas le fond », selon les réalisateurs.

Or, les mensonges du protagoniste sont convaincants car empreints d’un sentimentalisme qui touche. Lorsqu’il déclare : « J’ai cessé d’être Enric. Je suis devenu le numéro 6448 », il ne ment qu’à moitié. Car il a bien cessé d’être Enrique Marcos en échangeant sa propre identité contre celle d’un déporté.

À la faveur d’un contexte social & politique particulier…

MARCO profite de certaines failles dans le processus de vérification des témoignages de protagonistes ayant pris part à des épisodes historiques clés. C’est ainsi qu’il s’érige en héros. Car il est difficile de remettre en cause la parole d’un ancien déporté… Notamment dans un pays encore marqué par la période franquiste et les accointances entre le Caudillo et le Führer, pendant la Guerre civile espagnole de 1936 et aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale.

En 2004, on assiste à la conjonction entre l’arrivée au pouvoir du socialiste ZAPATERO et la quasi-disparition de tous les déportés espagnols. Cela déclenche une urgence médiatique sur laquelle Enric MARCO joue à plein. La société espagnole, alors en mal de héros, voit en MARCO un porte-parole dont l’éloquence emporte tout sur son passage ! C’est donc lui qui s’exprimera au 60e anniversaire de la libération de Mauthausen, devant le chef du gouvernement espagnol…

La dualité soulignée par la mise en scène de Marco, l’énigme d’une vie

Les réalisateurs réussissent le pari de « refuser le jugement » : « Nous voulions accompagner. Montrer sans encadrer moralement. » Un équilibre se crée donc entre l’imposture de MARCO et la mise en scène soulignant la dualité de ce dernier. Alors qu’il se recueille sur la tombe de victimes espagnoles de la déportation, MARCO est filmé net au premier plan. Puis il devient flou quand la caméra se focalise sur sa femme. Finalement, tout est une question de perception. MARCO est mis en avant lorsqu’il s’agit de porter le récit des déportés. Car il est le seul à même de captiver l’attention du public. Puis il s’efface quand l’inauthenticité de son récit est mise à jour.

Par un jeu de reflets dans les vitres et les miroirs, Aitor ARREGI et Jon GARAÑO mettent en scène le double cinématographique de MARCO. Ce double apparaît ainsi fréquemment pendant le film. Dans les lieux publics, dans les locaux de l’association, dans les vitrines, chez lui dans son entrée, dans son salon, dans sa salle de bain… C’est d’ailleurs dans cette pièce qu’il reçoit le premier appel de BERMEJO. Ce dernier n’est autre que l’historien dont les recherches finiront par révéler sa flagrante duperie.

La caméra subjective d’Aitor ARREGI et Jon GARAÑO pour Marco, l’énigme d’une vie

Filmé de dos, en amorce, son reflet net, affiché dans deux miroirs, nous laisse découvrir ses multiples facettes. Le MARCO réel, d’une part ; et le MARCO idéalisé par le public, d’autre part. Et le troisième MARCO, plus ambigu, que le film révèle. Cet effet miroir est même artificiellement recréé, dans la scène où il se retrouve seul dans sa chambre, après avoir été démis de toutes ses fonctions. Assis sur son lit, son reflet projeté sur les draps souligne la multiplicité de ses identités.

Pour créer de l’empathie, la mise en scène adopte une position subjective en mettant le spectateur dans la peau de MARCO. Comme en témoignent les angles de prise de vue : contre-plongée lorsqu’il se sent puissant, plongée lorsqu’il est au contraire seul et acculé. Ou encore les mouvements panoramiques : dans le sens inverse de la lecture pour MARCO lorsqu’il ment. De gauche à droite pour les personnages porteurs de vérité. On notera aussi les mouvements de travelling : stables quand il est sûr de lui ; bancals quand sa position est menacée. Et enfin les décors : dégagés lorsque MARCO contrôle la situation ; étouffants et sombres quand il craint d’être démasqué.

L’art formel du mensonge

La musique joue également un rôle primordial dans la fabrique du mensonge. Elle fait son apparition dès la première séquence, lorsque le clap claque et que le mot « Action » résonne, marquant ainsi l’entrée dans le mensonge et la fiction. Elle accompagne Marco dans les étapes de la création de son histoire et s’arrête brutalement lorsque, dos au mur, il est bien obligé d’avouer.

Le montage souligne aussi son art du mensonge. Marco est filmé à plusieurs reprises en train de faire le récit de sa captivité devant différents publics. Maîtrisant ses histoires sur le bout des doigts, il est capable de les réitérer inlassablement avec toujours la même emphase. C’est de l’esbrouffe, et cela fonctionne, comme le montrent les visages fascinés et ravis de ses auditeurs.

À lire également : En mémoire de Jean MOULIN : Daniel CORDIER ou les métamorphoses d’un homme (Sylvie ZAIDMAN).

Un besoin vital de se réinventer pour MARCO

Alors qu’il se définit comme un « combattant », sa première femme rétorque qu’il n’est qu’un fantôme. Hanté par une enfance de solitude (mère schizophrène et père absent), MARCO voit dans l’admiration qu’on lui porte un moyen d’exister aux yeux des autres et de lui-même.

Son mensonge découvert, MARCO réintègre brutalement la banalité des choses dont il croyait s’être définitivement affranchi. Un fondu enchaîné l’efface même pour laisser la place à ses collègues en mouvement. On le voit également dans l’ascenseur qui l’entraîne vers le lieu de ses aveux, scène terrible s’il en est ! Son reflet est déformé par les éléments métalliques dont il est entouré. Une fois qu’il rejoint les membres de l’association dans le restaurant du grand hôtel de Mauthausen où ils séjournent tous, la caméra fait le tour de la table, de plus en plus rapidement. Comme si MARCO était pris dans un tourbillon infernal, celui de ses propres mensonges.

Marco, l’énigme d’une vie ou la spirale du mensonge

Et le tourbillon ne s’arrête que lorsqu’il est obligé de dire la vérité. Filmé à travers les verres posés sur la table, son reflet s’efface. De retour dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel, la juxtaposition des miroirs donne l’impression que sa tête est brisée. Son histoire est cassée. Puis la musique reprend, nous donnant l’indice qu’il s’apprête à… se réinventer.

Car MARCO est incapable de demander pardon et d’évoluer. Alors que le regard des autres se transforme en rejet ou pitié, lui n’en a cure. Il continue de collectionner les articles qui lui sont consacrés. Tout est bon pour ne pas tomber dans l’oubli. Si bien qu’au terme du récit de son histoire, se pose la question : « qui a le plus menti sur Enric MARCO ? Enric MARCO ? Ou les autres ? »

Tania nous livre son interprétation du film Marco, l’énigme d’une vie des réalisateurs Aitor ARREGI et Jon GARAÑO, sorti le 14/05/2025. Photo : (c) Tania LANIEL. Vidéo : (c) Tania LANIEL + LaTDI. Musique : (c) ES_September Skies – Silver Maple.

Auteur :