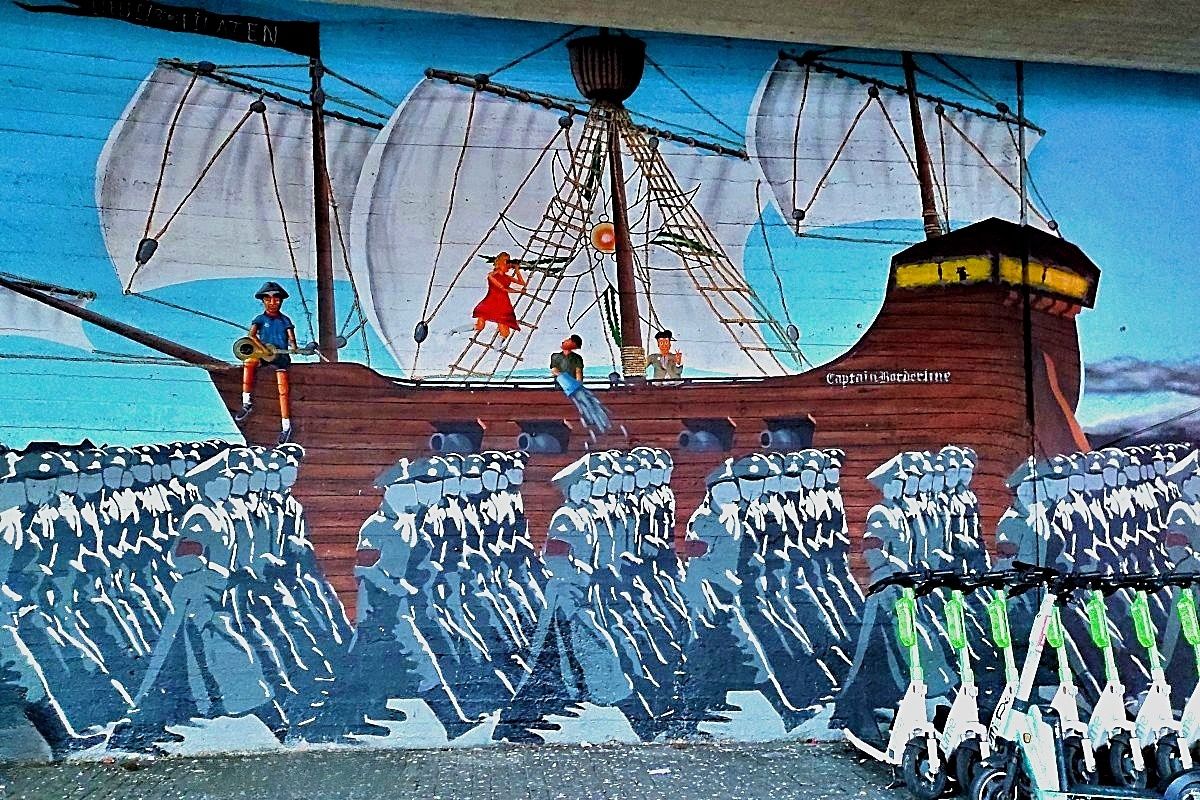

Si un jour vous allez à la Maison EL-DE à Cologne, ancien siège de la Gestapo locale, il y a toutes les chances pour qu’une photo vous émeuve. Elle représente des jeunes hommes dont les corps se balancent au bout d’une corde. Ils viennent d’être pendus à l’angle de la Schönsteinstrasse et de la Venloer Strasse, dans le quartier ouvrier de l’Ehrenfeld. Ce sont des membres d’un groupe de jeunes, les Pirates de l’Edelweiss, qui voulaient tout simplement vivre leur vie, sans faire allégeance au parti nazi et à son idéologie qui les horripilaient. Quitte à le payer de leur vie pour certains…

Qui es-tu, Dirk REINHARDT ?

Originaire de la région de Cologne, historien de formation, Dirk REINHARDT embrasse plusieurs carrières successives : historien, journaliste puis auteur. C’est en 2012 qu’il publie Les Pirates de l’Edelweiss, son troisième roman. « C’est un peu celui qui m’a permis de percer, car il est devenu une lecture scolaire très fréquente en Allemagne à l’attention des 15-16 ans notamment ». Suivent Train Kids (2015), Perfect Storm (2021) et No Alternative (2024). À chaque fois, des jeunes confrontés à des problèmes existentiels s’organisent et choisissent une voie offensive pour faire face à la situation. « Ils ne se résignent pas. Ils prennent le taureau par les cornes ! »

Dirk REINHARDT entretient une relation spéciale avec la jeunesse. « Je fais chaque année plus de 200 lectures dans les écoles, car mes romans touchent les jeunes entre 13 et 16 ans ». L’auteur déplore qu’en Allemagne, personne ne veuille s’occuper de ces derniers. C’est notamment vrai des partis politiques. En conséquence, la jeunesse se laisse séduire par les thèses de l’AfD (extrême droite). Grâce à ses livres et à ses book tours au sein des établissements scolaires, Dirk REINHARDT est en mesure de comprendre ce que les jeunes pensent, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils pensent être important. Et il fait passer tout cela dans ses romans.

La fascination exercée par les Pirates de l’Edelweiss

Alors qu’il est encore adolescent et qu’il marche dans les rues de Cologne, Dirk REINHARDT entend beaucoup d’histoires circuler sur le compte des Pirates de l’Edelweiss. Par ailleurs, il grandit au sein d’une famille sans tabou, ouverte à la discussion. Son père et sa grand-mère lui parlent volontiers de la période du nazisme et de la guerre. « Ce qui n’était pas si courant que cela. Beaucoup de gens ne voulaient pas en parler. Certains même se mettaient en colère quand on osait leur poser une question. Mais mon père et ma grand-mère étaient différents. Et déjà, très jeune, je me demandais : comment 70 millions d’Allemands se sont-ils laissé mener à la catastrophe par un régime criminel pendant 12 ans, dont 6 ans de guerre ? Je n’arrivais pas à comprendre ! »

À côté de personnages de résistants célèbres, comme Sophie SCHOLL ou le comte VON STAUFFENBERG, Dirk REINHARDT réalise que de simples jeunes de son âge ont aussi essayé d’agir. Cela le pousse à devenir historien, puis à aborder le sujet à travers son roman Les Pirates de l’Edelweiss. Il fréquente assidument le centre de documentation de Cologne consacré à la période nazie, la Maison EL-DE. « Ils y conservaient un fichier avec les coordonnées de personnes âgées de Cologne, qui toutes avaient vécu cette époque et acceptaient d’en parler. Grâce à ce fichier, j’ai pu rencontrer plusieurs témoins et discuter avec eux ».

Dirk REINHARDT se rend aussi à Düsseldorf, où se trouve le principal dépôt des archives d’État de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il y consulte notamment les dossiers de la Gestapo, y compris des procès-verbaux d’interrogatoires subis par les Pirates de l’Edelweiss.

Les Pirates de l’Edelweiss, un récit ancré dans la réalité

Cependant, les sources les plus précieuses pour l’auteur sont constitués par cinq récits de vie rédigés par d’anciens Pirates de l’Edelweiss ayant survécu à la période de la guerre. « Dans les années 1980-90, déjà très âgés pour certains d’entre eux, ils confient leurs souvenirs à des journalistes. Tout en ayant recours au langage de l’époque, ils se livrent sur les liens d’amitié qui les unissaient, sur leurs émotions et leurs motivations politiques ».

À partir de ces profils, Dirk REINHARDT construit dix personnages, tous inspirés d’individus ayant réellement existé. De même, les éléments de contexte dans lesquels l’histoire se déroule sont véridiques. Par exemple, lorsqu’un des personnages principaux, Gerle, écrit le 31 mai 1942 dans son journal : « La nuit dernière, il y a eu un terrible bombardement. Même la rue où j’habite, la Klarastraße — qui existe vraiment — a été touchée. Des maisons se sont effondrées, des gens sont morts. » Ce bombardement a réellement eu lieu cette nuit-là !

Certains personnages du roman ont également réellement existé, comme le Gestapiste Josef HOEGEN. Il était notamment responsable de la répression des « bandes de jeunes oppositionnelles » — c’est ainsi qu’ils appelaient les Pirates de l’Edelweiss. Il les interrogeait et leur extorquait des aveux en ayant recours aux méthodes brutales propres au régime nazi.

Un récit au passé, mais aussi au présent

Cet ancrage dans l’histoire permet à l’auteur de créer des personnages réalistes, auxquels il donne vie à la fois dans le passé et le présent. « Il y a deux raisons principales à cette structure. D’abord, je voulais offrir une figure d’identification aux jeunes, car c’est avant tout pour eux que j’ai écrit ce roman. Ensuite, il me tenait à cœur de montrer clairement, dès le départ, que cette époque du national-socialisme n’était pas juste une chose révolue, classée. Je pense qu’on ne peut pas comprendre l’Allemagne d’aujourd’hui — ni sa politique, sa société ou sa culture — si on ne connaît pas en profondeur la période du nazisme ».

Ce choix narratif, cette construction entre passé et présent, donne au personnage concerné une véritable épaisseur biographique. C’est toute une vie qui se déploie ainsi : son enfance, sa jeunesse, et aussi sa vieillesse jusqu’à sa mort. Et cette structure permet justement de rendre toute la force de ce parcours de vie !

La communauté du peuple des nazis, une foutaise !

Par son récit, Dirk REINHARDT se livre à une critique sans appel de la grande idéologie des nationaux-socialistes, à savoir la Volksgemeinschaft ou communauté du peuple. Ils désignaient de la sorte le « corps national » homogène dans lequel ils prétendaient incorporer tous les Allemands. Mais c’était bien sûr une absurdité. L’Allemagne de l’époque était une société de classes. Différents groupes sociaux se juxtaposaient tout en demeurant séparés les uns des autres. Les deux principaux étaient la classe ouvrière et la bourgeoisie. Et à Cologne, ces classes étaient même géographiquement séparées : il y avait des quartiers ouvriers, comme l’Ehrenfeld où se déroule le roman, et des quartiers bourgeois.

La ville était ainsi parcourue par des frontières invisibles qu’on ne devait pas franchir. « Si un enfant ou un adolescent issu d’un quartier ouvrier allait dans un quartier bourgeois — ou l’inverse —, il risquait de s’y faire tabasser, simplement parce qu’il n’était pas à sa place. Les enfants n’allaient pas non plus dans les mêmes écoles : les enfants ouvriers allaient à l’école primaire populaire (Volksschule), et les enfants bourgeois au lycée (Gymnasium) ». Peu importaient leur intelligence ou leurs capacités : c’était automatique. Un enfant d’ouvrier devenait ouvrier. Un enfant de bourgeois embrassait quant à lui une carrière bourgeoise.

Déconstruire le mythe des Jeunesses hitlériennes égalitaires

Avec les Jeunesses hitlériennes (Hitlerjugend), HITLER veut s’emparer de la jeunesse. D’où la place énorme de cette organisation dans la propagande. Le message sous-jacent était le suivant : « peu importe si ton père est ouvrier ou professeur d’université, chez nous, tout le monde est traité de la même façon ». Selon Dirk REINHARDT cependant, il ne s’agissait là que d’idéologie mensongère ! En réalité, au sein de la Hitlerjugend, les postes de commandement étaient toujours dévolus aux garçons de bonne famille, dont les pères avaient de l’influence.

Si bien que dans la Hitlerjugend, les jeunes bourgeois commandaient aux enfants d’ouvriers. Et ils avaient un pouvoir absolu : les ordres devaient être exécutés sans être discutés, même les plus absurdes. « Ils avaient donc le pouvoir d’humilier ces « petits » enfants d’ouvriers, qu’ils méprisaient. C’est ainsi que la vieille division de classes réapparaissait, au sein même de cette « communauté du peuple » prétendument égalitaire ».

Des jeunes issus de la classe ouvrière veulent quitter la Hitlerjugend

Beaucoup d’enfants d’ouvriers, notamment les garçons, n’étaient pas dupes et ils remarquaient cette différence de traitement. Cela les incitait à prendre leur distance vis-à-vis de la Hitlerjugend. Ce n’était pas vraiment le fruit d’une prise de conscience politique, ni d’un rejet conscient du régime. C’était simplement qu’ils ne voulaient pas se faire commander par de jeunes bourgeois ! En tournant le dos à la Hitlerjugend, certains vont même jusqu’à créer une organisation concurrente. Voilà pourquoi, chez les Pirates de l’Edelweiss, on ne trouvait presque que des jeunes issus de la classe ouvrière.

Les Pirates de l’Edelweiss réussissent à attirer de plus en plus de jeunes en dehors de la Hitlerjugend. « La SS et la Gestapo commencent alors à s’en préoccuper. Elles se mobilisent pour faire revenir ces jeunes « égarés » dans le rang, par la force. C’est à partir de ce moment que le conflit avec les autorités éclate ».

À l’origine des Pirates de l’Edelweiss, on trouve donc une forme de défi adolescent. Avec l’entrée en lice des organismes de la terreur nazie, le combat se transforme en un affrontement politique. « Car les jeunes ouvrent les yeux et ils réalisent que c’est l’ensemble du système qui est pourri. Émotionnellement, ils sentent bien que quelque chose ne tourne pas rond. C’est ainsi qu’ils passent à une forme de résistance politique ».

À lire également : Lieux de mémoire : L’Hôtel Silber de Stuttgart et le rôle de la Gestapo, pilier central sécuritaire du pouvoir nazi (Friedemann RINCKE).

Les Pirates de l’Edelweiss déterminés à vivre leur jeunesse. Même sous la menace conjuguée des bombes alliées et de la Gestapo

Cologne est la grande ville allemande ayant subi les plus grandes destructions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s’agit d’une cible facile, relativement proche de l’Ouest, sans montagnes pour la protéger, donc facile à atteindre pour les bombardiers alliés. Elle est ainsi très régulièrement bombardée. « À la fin de la guerre, 98 à 99 % de la ville est détruite. Pour vous donner une idée de l’ampleur de la catastrophe : au début de la guerre, Cologne comptait 750.000 habitants ; à la fin, il n’en restait plus que 30.000 ».

Fuyant Cologne transformée en champ de ruines gris et sinistre, sans aucun arbre, sans rien, les Pirates de l’Edelweiss font des excursions pour se rapprocher de la nature. « Ils avaient cette aspiration à vivre quelque chose de beau, de libre. Le week-end, leur lieu de rendez-vous préféré était le Felsensee. Il s’agissait d’un lac caché entre des collines, difficile d’accès, mais où se trouvait une petite plage. C’est là qu’ils se retrouvaient, souvent avec des camarades venus d’autres villes. Ils s’y sentaient en sécurité. Pour eux, c’était un endroit de rêve, où ils pouvaient oublier, ne serait-ce que pendant une nuit ou quelques heures, toute l’horreur du quotidien ».

D’un point de vue topographique, deux lieux symbolisent les craintes et les aspirations des Pirates de l’Edelweiss. D’une part, la Maison EL-DE, le siège de la Gestapo locale en plein centre de Cologne, est le lieu où ces jeunes se retrouvent parfois captifs, interrogés et torturés. Par ailleurs, le Felsensee symbolise l’espoir d’une vie meilleure, sorte de petit coin de paradis où les Pirates de l’Edelweiss peuvent enfin être eux-mêmes…

Plus d’informations en cliquant ici.

Avec son talent de conteur d’histoires plus particulièrement à l’attention des adolescents, Dirk REINHARDT donne vie dans son roman Les Pirates de l’Edelweiss à la révolte de jeunes de Cologne contre les nazis, pendant les années 30 et la Deuxième guerre mondiale. Photo (c) : Dirk REINHARDT. Vidéo : (c) LaTDI. Musique : (c) ES_Superior – Silver Maple.

Auteur :