La guerre en Ukraine met à rude épreuve la viabilité symbolique et matérielle de ce jeune État devenu indépendant en 1991… Héroïquement défendue par l’armée ukrainienne d’une part, niée par la Russie d’autre part, l’Ukraine tient pourtant encore. Jusqu’à quand ? L’historien hongrois Balázs TRENCSÉNYI nous donne sa vision sur les origines du plus grand conflit sur le sol européen depuis 1945, dont les effets se font sentir jusque chez nous…

Écrit par Rudy CAMUS

Guerre ethnique ? Héritage de la Guerre Froide ? Comment interpréter le conflit qui aujourd’hui déchire la partie orientale de notre continent ? Est-il justifié de prétendre que la Russie, en tant que digne héritière de l’Union soviétique, agit comme une puissance anticoloniale ? Tandis que l’Ukraine ne serait qu’une entité inféodée à l’Occident et à ses intérêts ?

Balázs TRENCSÉNYI, Professeur d’Histoire de la pensée politique à l’Université d’Europe Centrale (CEU)

Historien des idées politiques né en 1973 à Budapest, Balázs TRENCSÉNYIest une figure intellectuelle majeure en Europe centrale. Professeur à l’Université d’Europe Centrale (CEU), spécialiste des idéologies nationales post-impériales, il explore les tensions entre mémoire, identité et démocratie.

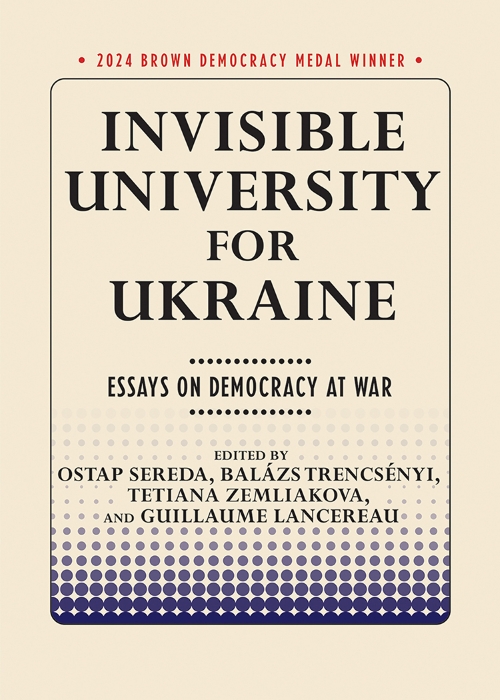

Dans l’ouvrage qu’il co-dirige, Invisible University for Ukraine. Essays on Democracy at War, TRENCSÉNYI, des étudiants ukrainiens et leurs professeurs proposent une série d’essais nés dans le contexte ô combien dramatique de la guerre. Ce projet collectif est à la fois une plateforme académique et un acte de résistance intellectuelle. Il vise à maintenir le dialogue entre chercheurs ukrainiens et ceux du reste du monde, malgré les bombes, l’exil et la censure.

L’indépendance de l’Ukraine : une lutte entre récits concurrents

Balázs TRENCSÉNYI estime que la guerre en Ukraine n’est pas seulement un conflit militaire — c’est une bataille herméneutique, un affrontement entre deux lectures du passé. Dans son essai, il écrit : « L’Ukraine et la Russie se disputent non seulement un territoire, mais la signification même de leur histoire commune ».

Selon nombre de chercheurs internationaux, Vladimir POUTINE manipule la mémoire impériale pour justifier son projet néo-impérialiste. La Rus’ de Kiev rassemblait les peuples slaves de l’Est dans un vaste royaume autour de Kiev : un ancêtre commun de l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie. En affirmant que « la Russie et l’Ukraine ne font qu’un seul peuple », le président russe ne produit pas un simple slogan nationaliste. Il fait une rétroprojection historique. Pire, il efface les siècles d’émancipation politique ukrainienne pour replacer Kiev dans le giron de la « Grande Russie ».

C’est ainsi que TRENCSÉNYI met en lumière ce qu’il appelle « la guerre des historicisations ». « Les deux camps puisent dans le même réservoir symbolique – la Rus’ de Kiev – pour légitimer des visions radicalement opposées du présent ». Or, se servir d’un passé aussi lointain que mythifié ressort d’une entreprise de manipulation. TRENCSÉNYI considère que la guerre actuelle est aussi un combat pour le droit à l’interprétation de soi, un enjeu fondamental dans toutes les démocraties.

La Constitution ukrainienne comme ligne rouge : un fonctionnement démocratique non négociable

Au cœur de cette guerre symbolique, le président Volodymyr ZELENSKY se réfère souvent à la Constitution ukrainienne adoptée en 1996. Dans ses discours, il rappelle que la souveraineté du pays ne peut être négociée. « La Constitution de l’Ukraine ne laisse aucune marge de discussion. Nous sommes un État unitaire. C’est notre territoire. C’est notre Constitution ».

Cette affirmation juridique et morale s’oppose aux exigences de Moscou. POUTINE revendique le contrôle de l’ensemble du Donbass, désormais inscrit dans un amendement constitutionnel destiné à légitimer son agression ! Il promet qu’une telle concession l’engagerait à geler la ligne de front. Cependant, cette paix imposée consacrerait le morcellement du territoire ukrainien.

Pour Balázs TRENCSÉNYI, cette tension incarne le choc entre deux visions de la souveraineté. D’une part, démocratique et constitutionnelle, fondée sur le droit à l’autodétermination des peuples. D’autre part, impériale et patrimoniale, au sein de laquelle le territoire est l’expression d’un héritage historique décidé par Moscou, et c’est tout !

Le Donbass, cœur industriel et blessure ouverte de l’Ukraine

Pendant les années 1960 jusqu’aux années 1980, le Donbass a représenté une région industrielle clé pour l’Ukraine, alors intégrée à l’ancienne URSS. 40% de l’électricité, 90% du charbon ou encore 80% de l’acier ukrainiens en provenaient alors ! Si bien que le Donbass a longtemps symbolisé la puissance ouvrière soviétique. Marioupol, ville portuaire stratégique sur la mer d’Azov, reliait le bassin minier aux circuits commerciaux internationaux. Pour Moscou, le contrôle du Donbass a par conséquent toujours représenté un enjeu stratégique. Même si aujourd’hui, la désindustrialisation étant passée par là, le poids économique du Donbass a sensiblement décliné. Pour autant, la maimise de Moscou sur cette région lui garantit un corridor terrestre vers la Crimée, tout en affaiblissant l’économie ukrainienne.

Balázs TRENCSÉNYI voit dans cette bataille du Donbass une métaphore des fractures post-soviétiques. « Le Donbass illustre la tension entre la mémoire soviétique et le désir d’européanisation. C’est une région où les identités ont été façonnées par la mine, l’usine et la propagande ».

Ainsi, le conflit n’oppose pas seulement deux armées, mais deux imaginaires. D’un côté, nous sommes face à un empire déchu en quête de réaffirmation. De l’autre côté, nous avons une fragile démocratie luttant pour son existence. Autocratie contre démocratie.

La Crimée, premier acte d’une longue recomposition

La Crimée tient une place tout aussi centrale dans ce récit. En effet, la majorité tatare de Crimée est déportée après la Seconde Guerre mondiale, sur ordre de Staline, sous prétexte de collaboration avec l’Allemagne nazie. À la suite de cette déportation, la péninsule a été repeuplée par de nouveaux colons soviétiques, principalement russophones, mais pas exclusivement russes ethniquement — il s’agissait plutôt d’un mélange typiquement soviétique.

Après l’indépendance de l’Ukraine en 1991, la Crimée obtient un statut d’autonomie, et les Tatars de Crimée, revenus progressivement de l’exil, se voient reconnaître certains droits spécifiques. Bien qu’ils demeurent minoritaires, la grande majorité d’entre eux soutient aujourd’hui l’Ukraine, notamment en raison du souvenir de la répression soviétique. Ce sentiment s’amplifie jusqu’à l’annexion de 2014, que Vladimir POUTINE justifie par sa volonté de protéger les Russes ethniques de Crimée.

TRENCSÉNYI analyse cet épisode comme le retour de la politique des sphères d’influence, contraire au principe d’intégrité territoriale sur lequel repose le droit international moderne. « En annexant la Crimée, la Russie a rétabli une logique impériale que l’on croyait révolue ».

L’historien souligne également que l’Europe occidentale a longtemps sous-estimé la portée symbolique de la Crimée pour la Russie, tout en ignorant son rôle structurant pour le nouvel État démocratique ukrainien. En effet, après quelques hésitations dans les années 1990, ce dernier était allé jusqu’à accorder certains droits spéciaux à la minorité tatare, preuve éclatante de son mode démocratique de gouvernance ! Selon TRENCSÉNYI, « la Crimée est le miroir où se reflète la lutte entre histoire et présent ».

De la Révolution orange au mouvement Euromaïdan : le tropisme européen de l’Ukraine

L’histoire récente de l’Ukraine se lit comme une succession de ruptures politiques et d’affirmation de l’indépendance de ce pays. La Révolution orange de 2004 puis le mouvement Euromaïdan en 2014 cristallisent la volonté du peuple ukrainien de se rapprocher de l’Europe. Ces soulèvements, déclenchés face à la corruption et la dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou, contribuent à redéfinir la place du pays sur l’échiquier continental.

Les accords de libre-échange avec l’Union européenne (2014) renforcent cette orientation pro-occidentale, au grand dam du Kremlin. POUTINE y voit une provocation géopolitique : une Ukraine démocratique, tournée vers l’Ouest, entraîne l’effondrement symbolique du modèle autoritaire russe. « Ce n’est pas un hasard si POUTINE exige comme condition préalable à toute paix en Ukraine l’annulation de l’expansion de l’OTAN vers l’Est, y compris en ce qui concerne la Pologne, la Hongrie ou les États baltes. Dans sa lecture du monde, l’orientation européenne de l’Ukraine n’est pas le choix souverain d’un peuple libre, mais la dernière provocation d’une longue série d’avancées occidentales ».

TRENCSÉNYI poursuit : « Sans compter que POUTINE ne croit pas au principe d’autodétermination nationale : il considère les États voisins de la Russie — notamment ceux issus de l’ex-URSS — comme faisant partie d’une sphère d’influence naturelle qu’il cherche à restaurer. Ainsi, toute ouverture de ces pays vers l’Union européenne ou l’OTAN est, à ses yeux, une manifestation de l’expansionnisme occidental, et non une décision légitime d’États souverains ».

Ainsi, la guerre actuelle prend sa naissance dans une accumulation d’actes de résistance face à la Russie depuis plus de trente ans.

Face à la Russie, la résistance déterminée des intellectuels aussi !

Balázs TRENCSÉNYI souligne que l’enjeu de la guerre dépasse la simple géopolitique. Il touche à la définition même de la démocratie. Il rappelle que dans l’Europe post-impériale, chaque nation cherche à légitimer son existence par un récit fondateur. En ce sens, le pouvoir russe supporte difficilement que l’Ukraine présente son propre récit. Car « reconnaître la souveraineté de l’Ukraine, c’est admettre la fin de l’Empire russe ».

Dans Invisible University for Ukraine, l’historien propose un laboratoire d’idées. Cette « Université virtuelle », pour l’instant hébergée par la CEU à Budapest, soutient nombre de chercheurs ukrainiens. Tout en permettant leur production intellectuelle, malgré des conditions matérielles souvent extrêmes (coupures d’électricité, insécurité due aux bombardements, etc.) !

C’est une « infrastructure de résistance cognitive », où l’on enseigne non seulement l’histoire, mais aussi la résilience. Beaucoup de chercheurs de la jeune génération ont ainsi pu bénéficier d’interactions avec le reste du monde.

À lire également : « Horizonte » : de l’enfer sur terre au paradis céleste (un film de César AUGUSTO ACEVEDO).

L’Ukraine, aux avant-postes du combat européen pour la démocratie

La guerre agit comme un catalyseur : elle renforce l’unité ukrainienne face à l’agression russe. Même parmi les russophones qui avaient avant la guerre des positions ambivalentes. « Les bombardements russes ont fait émerger une société ukrainienne unie comme jamais auparavant ! »

Au-delà, TRENCSÉNYI rappelle que le destin de l’Ukraine engage celui de l’Europe dans son ensemble. « La guerre en Ukraine est un miroir pour l’Europe. Elle révèle ses contradictions, mais aussi sa volonté de défendre la liberté ».

À travers son regard d’historien, Balázs TRENCSÉNYI nous invite à dépasser les lectures simplistes pour saisir les strates historiques, symboliques et politiques sous-jacentes à cette guerre. Essayer de comprendre le destin de l’Ukraine revient à se pencher sur la longue lutte de l’Europe centrale pour exister entre deux mondes : celui des empires, d’une part, et celui des nations libres, d’autre part.

Plus d’informations en cliquant ici.

Photo en début d’article : Paysage après la bataille – matériel militaire russe détruit provenant des territoires libérés, exposé dans le centre-ville de Kiev, 2023. (c) Olha Stasiuk.

Entre mémoire impériale et souveraineté, l’historien Balázs TRENCSÉNYI décrypte la guerre en Ukraine comme un combat pour la liberté. Photo : (c) Balázs TRENCSÉNYI. Vidéo : (c) LaTDI. Musique : (c) La Poupée d’Ukraine – Internet Archive.