Avec Le Mystère Jérôme BOSCH, L’Ombre de GOYA et L’Énigme VELAZQUEZ, le producteur et réalisateur Stéphane SORLAT questionne la frontière entre lumière et ténèbres. Cette « trilogie du Prado », à la fois intime et sensorielle, interroge le passé, le présent et notre lien aux images.

Par Rudy CAMUS

La peinture de Jérôme BOSCH : entre délices et tourments

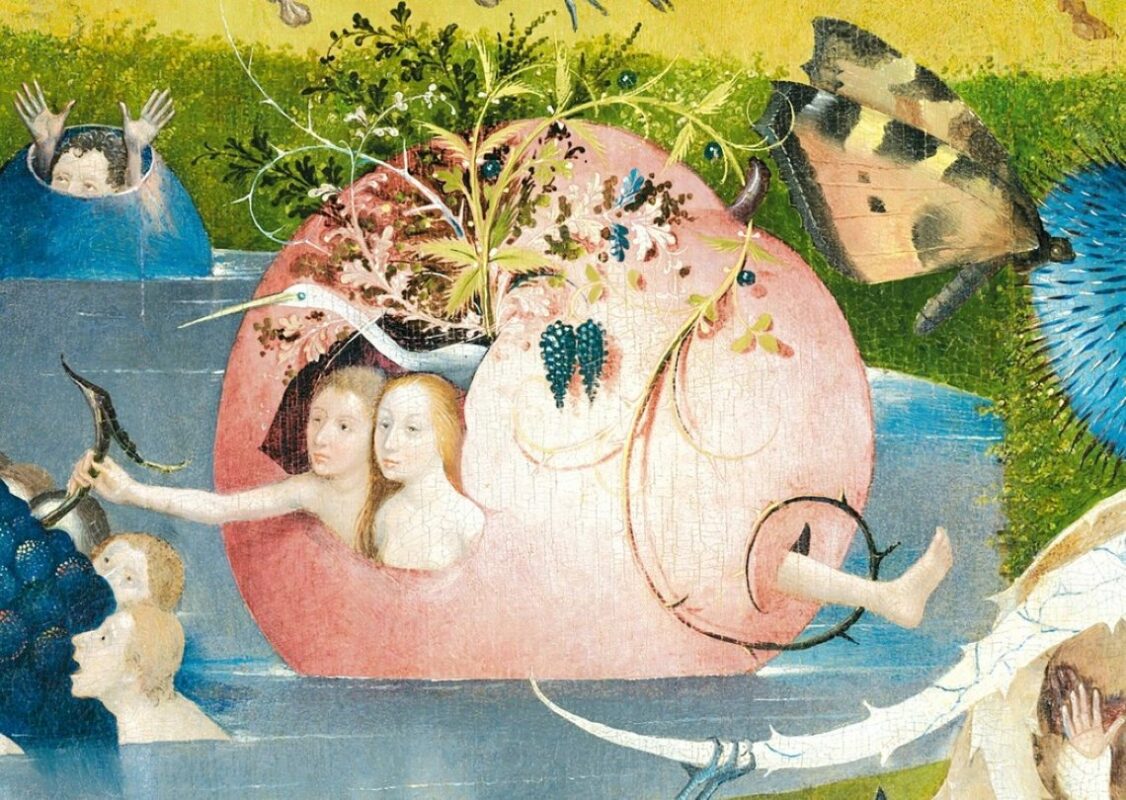

Le Mystère Jérôme BOSCH suit les traces laissées par cet artiste insaisissable. Plus qu’un documentaire, le film se vit comme une immersion dans un rêve peuplé de figures étranges, d’animaux fantastiques, de corps tourmentés. Le film évite l’analyse froide, lui préférant le vertige de la contemplation. « Bosch n’est pas un peintre à comprendre, mais à ressentir ».

Le film juxtapose interventions d’historiens, regards d’artistes et séquences contemplatives. Ce premier opus n’est cependant que l’amorce d’un projet plus ambitieux.« À travers BOSCH, nous dit Stéphane SORLAT, je m’approchais, sans même le savoir, du fil rouge reliant ce dernier à GOYA, puis VELAZQUEZ ».

L’Ombre de Goya : miroir de notre époque ?

Dans le deuxième volet de la trilogie, consacré à Francisco GOYA, nous quittons le Moyen Âge pour la modernité naissante. L’Ombre de GOYA évoque les traumatismes d’un siècle en pleine bascule. Guerre, folie, solitude : Goya peint la violence de son temps avec une lucidité bouleversante. « Il regarde l’humanité droit dans les yeux. Et ce qu’il voit, c’est la peur, le silence, l’horreur même, parfois ».

Le film amorce un dialogue entre passé et présent. Les gravures, Désastres de la Guerre ou encore Pinturas Negras résonnent avec les images des réseaux sociaux, elles aussi pleines de brutalité et de chaos. La mise en scène privilégie l’ombre — au propre comme au figuré. Outre l’ombre de GOYA, le film porte l’empreinte de celle de Jean-Claude CARRIERE. Ce dernier apparaît non seulement dans le champ, en tant que guide et témoin de ce voyage artistique, mais également en voix-off. Il accompagne ainsi les images comme une conscience inquiète. « C’est un film sur la part d’ombre dans nos vies, et la nécessité de faire face ».

L’Énigme Velázquez : l’art devient le reflet de l’âme

Avec L’Énigme VELAZQUEZ, Stéphane SORLAT choisit de conclure sa trilogie sur une note plus silencieuse, plus méditative. Le film, qu’il réalise cette fois (il était uniquement producteur sur les deux premiers opus), explore la manière dont VELAZQUEZ interroge la place du spectateur — à travers son regard. La voix feutrée de Vincent Lindon, sobre et incarnée, accompagne cette réflexion avec justesse, laissant aux images et aux silences leur toute puissance. « Velázquez invente quelque chose de vertigineux : une image qui vous regarde. »

Les Ménines devient ainsi le centre d’un dispositif subtil où l’image renvoie au spectateur sa propre énigme. La caméra de Sorlat se fait discrète, flottante, presque transparente. Le rythme est lent, suspendu.

Ce dernier volet pousse l’expérience documentaire jusqu’à ses limites : peu de commentaires, pas d’interviews frontales, beaucoup de silences. « Ce film, je l’ai pensé comme une chambre d’écho. Loin du bruit. »

À lire également : Velázquez, peintre des peintres selon « L’Énigme Velázquez » de Stéphane SORLAT.

La Trilogie du Prado en forme d’éloge de la lenteur

Stéphane Sorlat rejette les codes classiques du documentaire télévisuel. Loin du format imposé par les chaînes, il défend une expression libre, poétique, qui laisse la place à l’errance, l’intuition et le silence.

Plutôt que d’enchaîner les témoignages ou les analyses, il choisit de filmer autrement : pas de « têtes parlantes », mais des voix intérieures, des silences habités, des plans qui durent. Le spectateur est invité à ralentir, à ressentir plus qu’à comprendre. « Aujourd’hui, tout va très vite. J’essaie, avec ces films, de proposer un autre rythme. Celui du regard intérieur ».

Un montage non linéaire pour la Trilogie du Prado

Le montage, non linéaire, suit une logique sensorielle, comme si chaque séquence naissait de l’émotion suscitée par la précédente. Il ne s’agit pas de raconter une histoire au sens traditionnel, mais de composer un flux : un enchaînement de formes, de lumières, de mouvements lents qui favorisent la contemplation.

Les œuvres d’art ne sont pas montrées comme des objets à décrypter, mais comme des paysages mentaux au sein desquels le personnage pénètre. Chaque tableau devient un lieu à habiter, une expérience véritablement immersive. L’histoire devient alors matière poétique, cheminement intérieur davantage encore que récit explicatif.

Trilogie du Prado : trois visions du monde

Ces trois films forment un triptyque cohérent, traversé par des obsessions communes : le rapport au réel, le pouvoir des images, la traversée du temps. Stéphane Sorlat ne cherche ni à vulgariser, ni à expliquer : il propose une expérience sensible, presque existentielle. « Je filme ces peintres comme on filme des fantômes. Des présences, pas des personnages ».

Chaque film offre une porte d’entrée différente : le cauchemar visionnaire (BOSCH), la lucidité politique (Goya) et le vertige du regard (VELAZQUEZ). Ensemble, ils composent un voyage philosophique et sensoriel, entre savoir, contemplation et vertige.

Ce que l’on voit / ce qui nous échappe

Le lien entre BOSCH, GOYA et VELAZQUEZ ne tient pas seulement à l’Espagne ou à leur génie respectif. Il tient au fait que tous trois nous parlent du présent. « Ces peintres nous montrent ce que, parfois, nous ne voulons pas voir. La cruauté, la beauté, la solitude. Ils nous parlent, à plusieurs siècles de distance ».

Dans chaque documentaire, la voix-off, discrète et soigneusement écrite, joue un rôle fondamental. Elle n’informe pas : elle accompagne, comme une pensée en marche ou une lecture à voix basse. Et chaque film, malgré sa singularité, explore la même tension entre ce que l’on voit et ce qui nous échappe.

La Trilogie du Prado entre clair et obscur : un art du trouble

En évoquant dans le titre de chacun de ses films le « Mystère », l’ « Ombre » ou encore l’ « Énigme », Stéphane SORLAT se montre ambigu. Il ne cherche pas à expliquer, mais à s’approcher de l’inconnu, avec la modestie de l’artiste en proie au doute. Il fait du documentaire un art du trouble, et de la peinture, le miroir de nos incertitudes.

Ce trouble n’est pas confusion, mais tension féconde entre ce qui se montre et ce qui échappe au spectateur. Le clair et l’obscur coexistent, portés par une mise en scène privilégiant l’inachevé, le non-dit, la lenteur. Il ne s’agit plus de comprendre, mais de ressentir et d’éprouver la présence des œuvres. « L’art ne résout pas les énigmes. Il se contente de les rendre apparentes. »

Cette trilogie nous invite à regarder autrement. En acceptant que certaines images demeurent opaques. Certains détails nous échappant peuvent même se révéler féconds, nul besoin de tout savoir sur tout ! Le documentaire devient alors une expérience sensible, où la vérité n’est pas donnée, mais suggérée, fragile, à construire soi-même.

Parce que dans le silence des images, il reste parfois plus de vérité que dans le vacarme du monde. Quelle autre vérité Stéphane SORLAT s’apprête-t-il à nous révéler dans son prochain opus consacré au Caravage ? Peut-être celle d’un obscur secret…

Plus d’informations sur :

Le Mystère Jérôme BOSCH

L’Ombre de GOYA

L’Énigme VELAZQUEZ.

Découvrez la trilogie documentaire de Stéphane SORLAT qui explore les mystères et secrets des maîtres de la peinture BOSCH, GOYA et VELAZQUEZ, entre ombre et lumière. Un voyage captivant vers l’art et ses énigmes. Photo : (c) Stéphane SORLAT ; Vidéo : (c) LaTDI ; Musique : (c) Vivaldi, Les Quatre Saisons, Eté, Adagio, libre de droits.