On peut voir La Chute (Oliver HIRSCHBIEGEL) comme un dispositif cinématographique formant une succession de cercles concentriques dont le foyer est occupé par HITLER, se rétrécissant autour de ses dignitaires et de ses généraux puis s’élargissant dans de brèves séquences extérieures vers le peuple allemand coincé dans l’enfer dantesque de Berlin prise sous le feu nourri des canons soviétiques. Puis l’entonnoir se rétrécit à nouveau vers le monstre blotti dans l’épicentre; le bunker, à la fois sa tanière et son sépulcre.

Par Marc MAGNI,

enseignant en Esthétique et Études cinématographiques à l’IESA.

La caméra d’Oliver HIRSCHBIEGEL suit dans une progression implacable les méandres labyrinthiques de l’agonie du bourreau enfermé dans son bunker comme dans un mausolée. Le cinéaste plutôt inspiré plonge le spectateur avec un réalisme documentaire dans l’univers clos et confiné du Führerbunker où le dictateur et sa kirielle de courtisans et de dignitaires voient se refermer sur leur monde mortifère la pierre tombale de l’histoire.

Un entretien d’embauche

Le film débute en novembre 1942. Un groupe de jeunes femmes marche en pleine nuit dans une forêt, accompagnées par des SS pour enfin pénétrer dans un autre bunker, celui du quartier général du führer, la Wolfschanze (la Tanière du loup). Un plan furtif montre le regard entendu et jovial des jeunes soldats SS qui vient se conjuguer à la bonhommie du führer lorsqu’il s’adresse aux jeunes secrétaires pour leur entretien d’embauche.

Nous sommes en novembre 1942 et Adolf HITLER a toutes les raisons d’être affable. En effet, l’Europe est conquise de l’Atlantique à l’Oural par les armées du Reich. Et même si ROMMEL s’est retiré d’Afrique du nord, le nazisme a étendu sa grande ombre sur de vastes espaces et des centaines de millions d’êtres humains asservis.

C’est finalement Traudl JUNGE – la femme qui apparaît dans le prologue et l’épilogue documentaire du film – qui sera embauchée comme secrétaire particulière d’Hitler. Elle est alors félicitée et presque ovationnée par les autres candidates (malheureuses ?) comme si la jeune femme avait décroché « le Job de sa vie ». Fin de la première séquence.

Précis de décomposition

La séquence suivante nous plonge deux ans et demi plus tard dans un Berlin assiégé par l’Armée rouge. Nous sommes le 20 avril 1945 et le régime nazi exhale ses derniers spasmes. Tel un médecin légiste, Oliver HIRSCHBIEGEL examine avec un soin littéralement clinique le cadavre en décomposition du pouvoir hitlérien.

Il faut louer le réalisme presque documentaire avec lequel la caméra montre avec une sobriété et une sécheresse édifiantes les moindres faits et gestes du führer et de son ultime cercle de fidèles, filmés caméra sur l’épaule dans un espace claustral et morbide, miroir des visages livides des derniers nervis du régime nazi.

Ce qui frappe d’entrée de jeu le spectateur, c’est HITLER lui-même : en chair et en os. Bruno GANZ livre une interprétation magistrale, bluffante, du mal absolu qui s’incarne devant nos yeux. L’expression consacrée : « se mettre dans la peau du personnage » prend ici tout son sens. L’acteur donne vie à chaque pouce du corps agité du dictateur : ses rictus, ses tics nerveux, son visage déformé par la colère et sa hargne vindicative quand il invective ses généraux ; jusqu’au mouvement parkinsonien de sa main qui va en s’accentuant à mesure que l’étau se referme sur sa dernière demeure et que le dictateur condamné s’engouffre dans le néant.

La caméra le suit pas à pas, sans filtre, sans fioriture, plan après plan, l’accompagnant dans son effondrement implacable. L’affaissement progressif de son corps, comme une métaphore des bâtiments orgueilleux et imposants de la chancellerie qui s’écroulent sous les coups de boutoir de l’Armée rouge.

Son corps se voûte, sa démarche devient erratique, comme celle d’un vieillard cacochyme. La caméra d’Oliver HIRSCHBIEGEL écrase littéralement sa silhouette recroquevillée qui n’est plus qu’un spectre aux cheveux grisâtres et à la (ô combien fameuse) moustache blanchie quand il fait ses adieux à son dernier carré de fidèles avant de se suicider avec Eva BRAUN.

Bruno GANZ insuffle à son personnage maudit un véritable « précis de décomposition ». Rarement le cinéma a représenté comment le mythe d’un dictateur et d’une idéologie toutes puissantes se désintégraient sous l’irrésistible roue du destin.

La roue du destin tourne à l’envers

Ici, c’est le Triomphe de la volonté qui se brise contre le principe de réalité. « Et le réel, c’est quand ça cogne », nous rappelle Jacques LACAN. Ça cogne comme les impacts sourds et de plus en plus rapprochés des obus soviétiques autour de la casemate du tyran : Leur bruit assourdi et entêtant qui font trembler la tanière du dictateur rythment tout le film : les coups du destin qui viennent frapper à la porte du bunker sonnent l’halali du Troisième Reich.

Bruno GANZ, grâce à une composition hyperréaliste nous fait ressentir le déni de réalité frappant le dictateur. Ou plutôt sa personnalité totalement dissociée. Plusieurs séquences édifiantes mettent en scène un führer paranoïaque, hystérique, refusant de regarder la réalité en face. Devant ses stratèges abasourdis et timorés, il manœuvre sur la carte d’état-major des armées qui n’existent plus ou en partie décimées, intimant en vociférant à ses généraux interdits de passer à l’attaque, dans un véritable délire performatif.

La carte mentale d’HITLER déconnectée du réel s’oppose désormais au territoire du Reich, réduit comme peau de chagrin. Cette projection d’un cerveau (malade ?) coupé de toute réalité est renforcée par l’exiguïté de l’espace filmé en longue focale où les contre-plongées insistent sur la faible hauteur des plafonds. Bref, ce Reich grandiose et démesuré s’est littéralement rétréci, ratatiné dans les limites sépulcrales d’une tanière morbide où le dictateur et ses derniers fidèles s’agitent comme des rats piégés dans leur labyrinthe.

Une autre séquence au début du film met en scène Hitler déjà enfermé dans sa boîte crânienne en train de deviser avec Albert SPEER devant la maquette de la future Germania qui devait, par sa taille et ses réalisations pharaoniques éclipser les merveilles des cités antiques. Selon HITLER lui-même, « après la victoire du Reich, Germania deviendra le temple des arts et de la culture et perdurera pendant des millénaires ». Germania, démence architecturale et totalitaire de son ambition de « de reconstruire le monde, le soumettre aux lois de sa volonté, de son intuition » (Vassili GROSSMAN, Pour une juste cause).

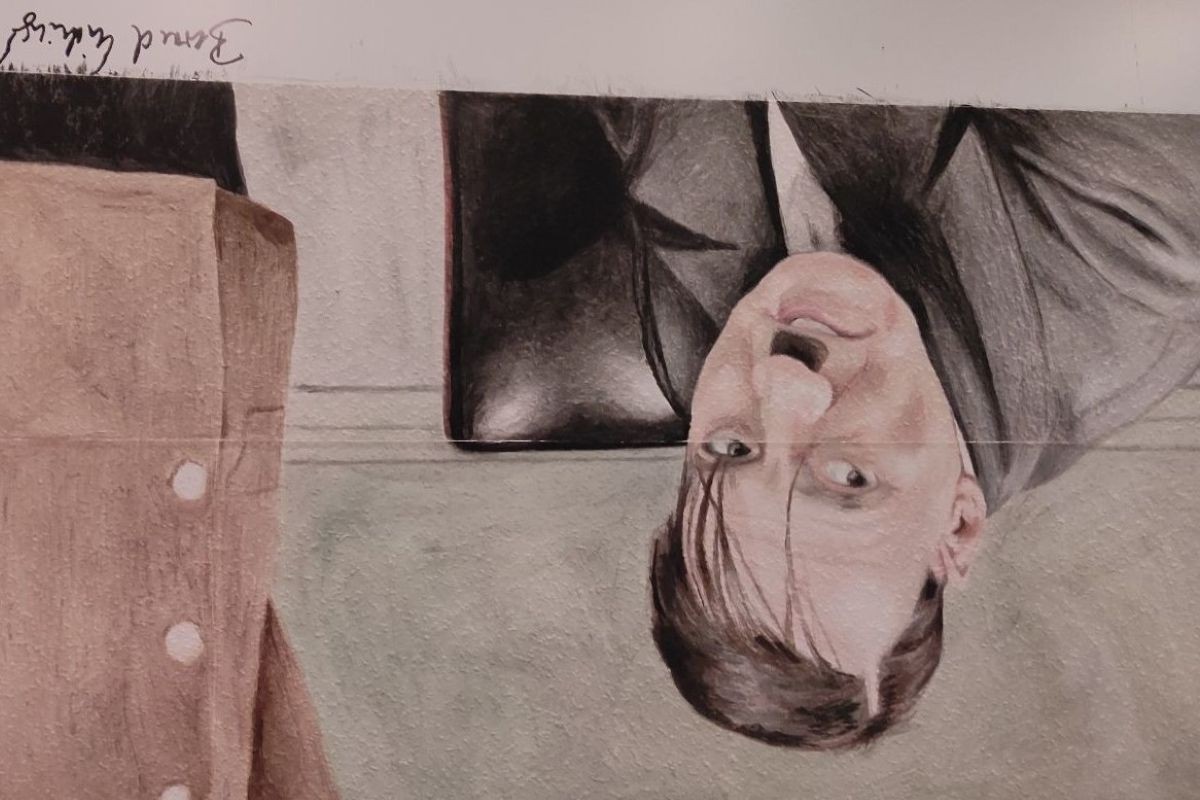

(c) LaTDI, Berliner Ensemble, décembre 2025.

« Je suis Ozymandias, roi des rois »

Le délire lunaire et mégalomaniaque de Hitler, alors que l’Armée rouge n’est plus qu’à quelques encablures de la chancellerie du Reich, est symbolisé ici par la Volkshalle ou salle du peuple dominant la maquette. Cette coupole titanesque inspirée du panthéon d’Hadrien aurait pu contenir plusieurs basiliques Saint-Pierre. De chaque côté de son portique monumental trônent deux statues d’Atlas. Symbole du poids historique pesant sur les épaules de l’Allemagne nazie, contrainte pour protéger l’Europe de nettoyer le « venin juif » et de résister aux hordes bolchéviques venues d’Asie.

La séquence nocturne où Albert SPEER sort de la chancellerie après avoir fait ses adieux au führer sert de contrepoint à la scène délirante et architectonique du dictateur nazi. Le grand architecte du führer descend les marches et se retourne sur le parvis couvert de gravats. L’imposant portique de la chancellerie est entouré de deux statues néoclassiques au marbre noirci qui représentent les figures inversées et pétrifiées des deux Atlas de la Volkshalle.

La musique élégiaque qui s’élève alors accompagne cette scène crépusculaire évoquant le fameux poème de SHELLEY Ozymandias. « Je suis Ozymandias, roi des rois : contemplez mes œuvres, ô puissants, et désespérez ! Il ne reste plus rien d’autre. Autour des ruines de ce colosse, s’étendent à perte de vue les sables solitaires et plats. « Sic transit Gloria Mundi ». » Le rideau tombe sur la scène délabrée et fumante du cauchemar nazi et sur celui qui fut le scénographe du récit nihiliste et criminel du Troisième Reich.

Certaines voix et non des moindres comme celles de Wim WENDERS ou Günter GRASS ont reproché à Olivier HIRSCHBIEGEL de dépeindre un Hitler humain, avec des sentiments, bref de psychologiser le dictateur. L’effet pernicieux aurait pu conduire le spectateur à excuser le nazisme, voire pire, pour Claude LANZMANN, à justifier ses crimes. En effet, Olivier HIRSCHBIEGEL nous montre un führer indulgent, prévenant avec ses secrétaires, affectueux avec sa chienne lors de nombreuses scènes intimistes à rebours du modèle convenu, choisi et légitimé par l’histoire : celui d’une idole inflexible et toute puissante douée d’une force et d’un caractère surhumains.

N’en fallait-il pas en effet pour construire les chambres à gaz d’Auschwitz et allumer les fours de Treblinka ? Pour commettre l’innommable, ne fallait-il pas s’extraire de l’humanité ?

À lire également : Leni RIEFENSTAHL : l’atout séduction de HITLER (Andres VEIEL).

Un habitant de la terre…

Ce n’est pas le parti pris esthétique du réalisateur de La Chute. Le cinéaste veut rendre ses personnages historiques totalement crédibles, loin du mythe ou de la satire de Charlie chaplin dans Le Dictateur (1941) ou d’Ernst LUBITSCH dans sa comédie To Be or Not to Be de 1942.

Comme l’a écrit un critique avisé du nazisme : « Qui croirait que le Führer est venu de la planète Mars pour asseoir sa dictature ? » Indubitablement HITLER apparaît plus « humain » que d’habitude dans La Chute ; avec des mouvements, des pensées, des propos ordinaires, prosaïques. Comme à l’occasion de son dernier repas durant lequel il félicite sobrement sa cuisinière, à la bonne franquette : non pas la banalité du mal, mais le mal dans sa banalité.

Comme le fait remarquer Vassili GROSSMAN dans Vie et destin : « il avait toujours des pensées ordinaires et des faiblesses charmantes. Mais tant qu’il était grand et tout puissant, tout cela attendrissait les gens et emplissait d’admiration ».

Et c’est précisément par un effet de loupe sans concession et sans filtre, avec un souci presque maniaque du détail le plus anecdotique sur les derniers faits et gestes souvent insignifiants de « l’incarnation du mal absolu », qu’Oliver HIRSCHBIEGEL réintroduit le dictateur nazi dans le cercle des hommes, pour nous le montrer, sans aucune empathie, au moment de son agonie, ressentir une détresse et un accablement bien humains.

Marc MAGNI, enseignant en Esthétique et Études cinématographiques à l’IESA, nous livre son analyse de La Chute, le film d’Oliver HIRSCHBIEGEL, sur les derniers jours du führer dans son bunker de Berlin. Photo et vidéo : (c) LaTDI. Musique : Vangelis, Memories Of Green, BO de Blade Runner.